Histoire, anecdotes, évènements et mémoires de Guérigny.

Les arbres fruitiers tropicaux du Château de La Chaussade

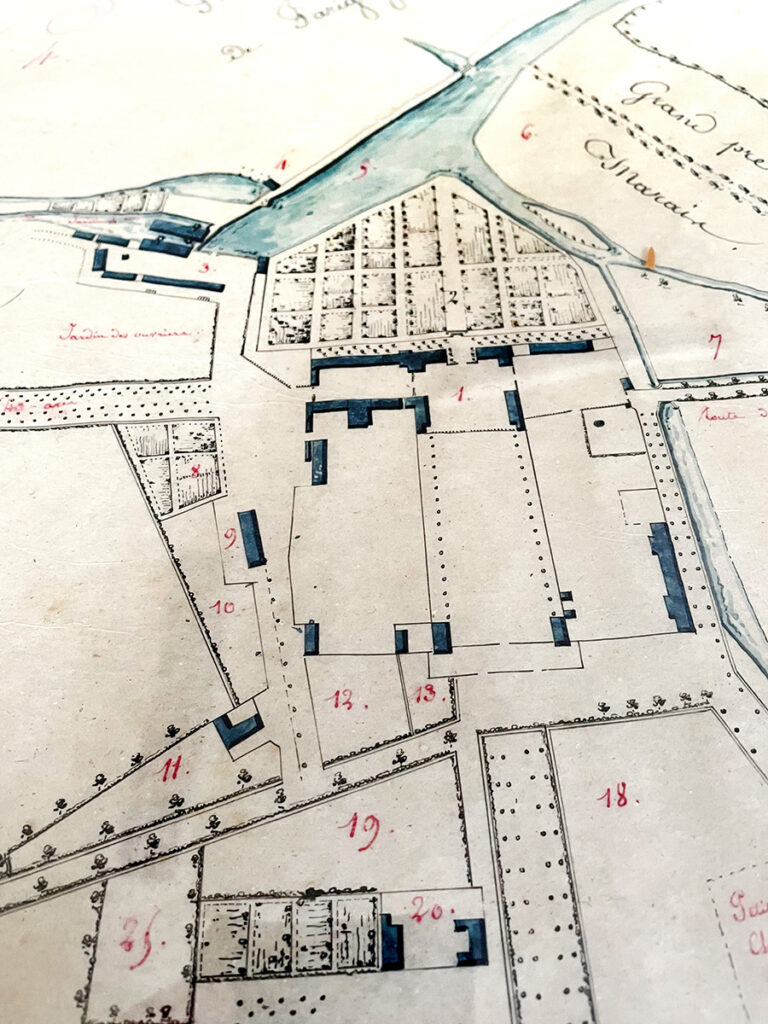

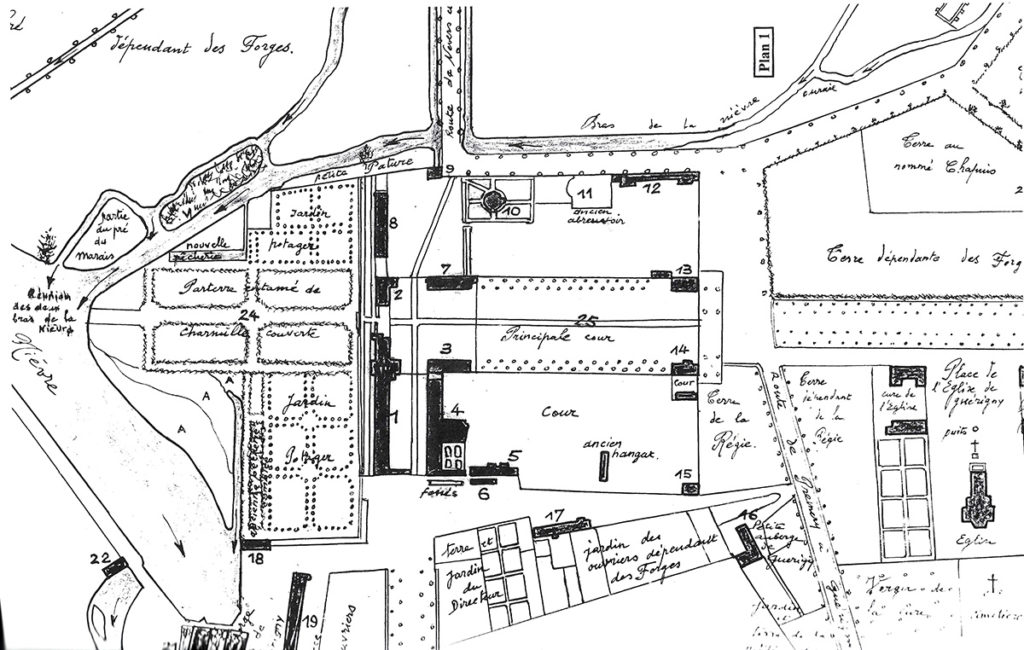

Le château de La Chaussade possédait au XVIIIème siècle un jardin et un parc à la française, composé de parterres géométriques avec des allées rectilignes au bord d’un bief. Grâce à l’inventaire dressé en 1793, lors de la prise de fonction du Ministère de la Marine, on dispose de quelques renseignements pratiques.

Dans l’orangerie on trouve ainsi 10 orangers, chacun dans leur caisse, car il fallait les rentrer à l’intérieur pendant l’hiver. On trouve également 6 grenadiers avec la voiture pour les transporter.

Dans le jardin on remarque 24 pots de fleur en faïence bleue et blanc.

On connait également les outils à la disposition des jardiniers : une charrue à ratisser les allées, 4 ratissoires, 4 binettes, 3 râteaux, 3 ciseaux à tondre les charmilles, 3 brouettes, 6 arrosoirs en cuivre jaune, 15 cloches de verre.

Dans le parc on notait la présence d’une pêcherie. Il existait également une barque, sans doute pour naviguer sur le bief.

Pour aller plus loin, on peut relire un ancien Point d’Histoire consacré au Parc du Château de La Chaussade, un peu plus bas sur cette même page.

De même on peut consulter à la Médiathèque de Guérigny l’ouvrage intitulé : « le château de La Chaussade au cœur de la ville » publié par les Amis du Vieux Guérigny et actuellement épuisé.

La Poste de Guérigny

Le bureau de poste à Guérigny a été officiellement créé le 1er mars 1830, date de la mise en place de la poste rurale par Charles X. On dispose pour cette époque d’une double cursive avec Prémery comme bureau distributeur. La responsable du bureau est alors Mademoiselle Charpentier.

En 1840 trois autres communes (Balleray, Ourouer et St-Martin-d’Heuille) sont desservies par ce bureau. Urzy est desservi par Nevers.

Le 1er avril 1846 le bureau de Guérigny devient bureau de direction pouvant opérer toutes les opérations postales.

En 1850 c’est toujours Mademoiselle Charpentier qui est responsable du bureau.

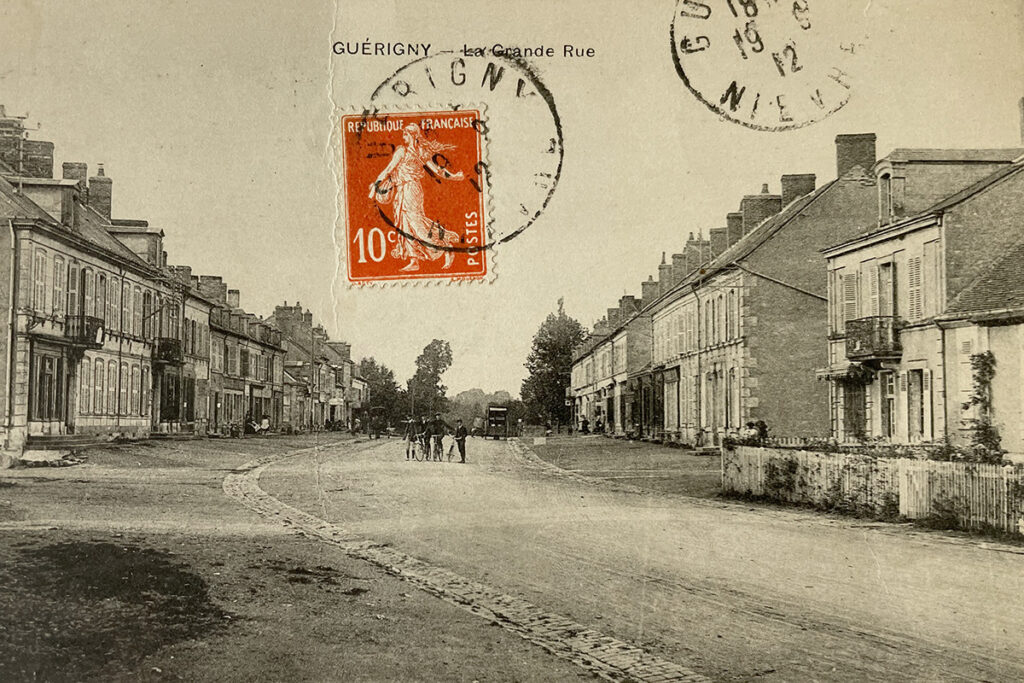

A l’origine le bureau était installé dans un bâtiment faisant partie des « nouvelles baraques » construites le long de la route royale et sans doute en face de l’actuelle place du marché. Par la suite, avec la construction des nouveaux immeubles devant composer la grande rue il occupe un immeuble sis actuellement au 56 grande rue.

En 1900 c’est Mademoiselle Moret qui est receveuse. Le bureau est ouvert au service télégraphique et la dernière levée est à 21 heures.

En 1913 un nouveau bureau de poste est édifié en même temps que la nouvelle mairie. Et à partir d’octobre 2003 il s’installe au 53 grande rue. A cette époque le tri est séparé et on le retrouve dans un bâtiment de la zone de Villemenant.

Les noms des rues à Guérigny

En début de cette année 2025 on pourrait s’intéresser aux noms des rues pour bien commencer l’année.

En effet, les rues du centre de Guérigny faisaient l’objet d’appellations diverses aux XVIIIème et XIX ème siècles. Elles relevaient d’un usage généralisé par les habitants. Certaines rues ont conservé aujourd’hui leur nom ; exemples de la rue de Plouzeau ou de la rue des Boirats.

Au début des années 1950 le conseil municipal a décidé de donner de nouveaux noms à certaines rues pour apposer des plaques et des numéros sur chaque maison. Ainsi le chemin noir est devenu l’avenue Jean Baptiste Huart, la rue des chaumes la rue de Balleray et la rue des baraques la rue Mathieu. Et il serait peut-être intéressant d’indiquer sur chaque plaque de rue l’ancienne dénomination ?

Mais un certain nombre de rues portaient alors des noms qui ont aujourd’hui disparu de la mémoire collective. Ainsi la rue des ateliers, la petite rue ou rue Millian, la rue de l’abreuvoir, la rue des maçons, la rue du grand contour ou rue de ceinture, la rue de la fontaine, la rue de l’horloge, ou la rue des verges.

Pouvez-vous retrouver leurs noms actuels ?

Les réponses seront données lors de la prochaine assemblée générale des Amis du Vieux Guérigny le 12 avril.

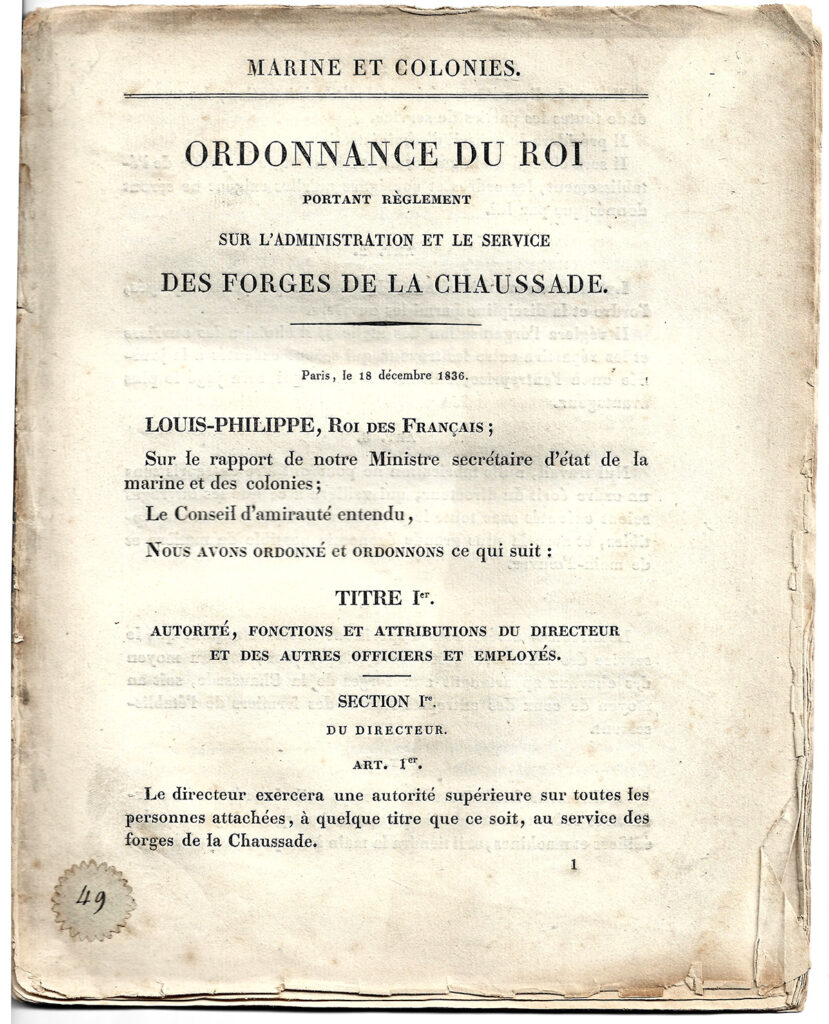

Les sous-directeurs des Forges de La Chaussade

Cette fonction n’a pas toujours existé aux Forges de La Chaussade. Ainsi le texte du 27 novembre 1814 ne prévoyait pas cette fonction. Elle a été créée par l’Ordonnance du 23 novembre 1836. Le premier texte qui définit cette fonction est l’Ordonnance du 18 décembre 1836 et le premier sous-directeur nommé était Polydore Alexis Vanéechout (qui deviendra directeur par la suite).

Le texte de 1836 définit ainsi, dans son article 15, les fonctions de sous-directeur ; il est chargé, sous les ordres et la surveillance du directeur, de toutes les opérations relatives à la conduite des ateliers et à l’exécution des travaux et fabrications de toute espèce. L’article 45 précise qu’il fait partie du conseil d’administration.

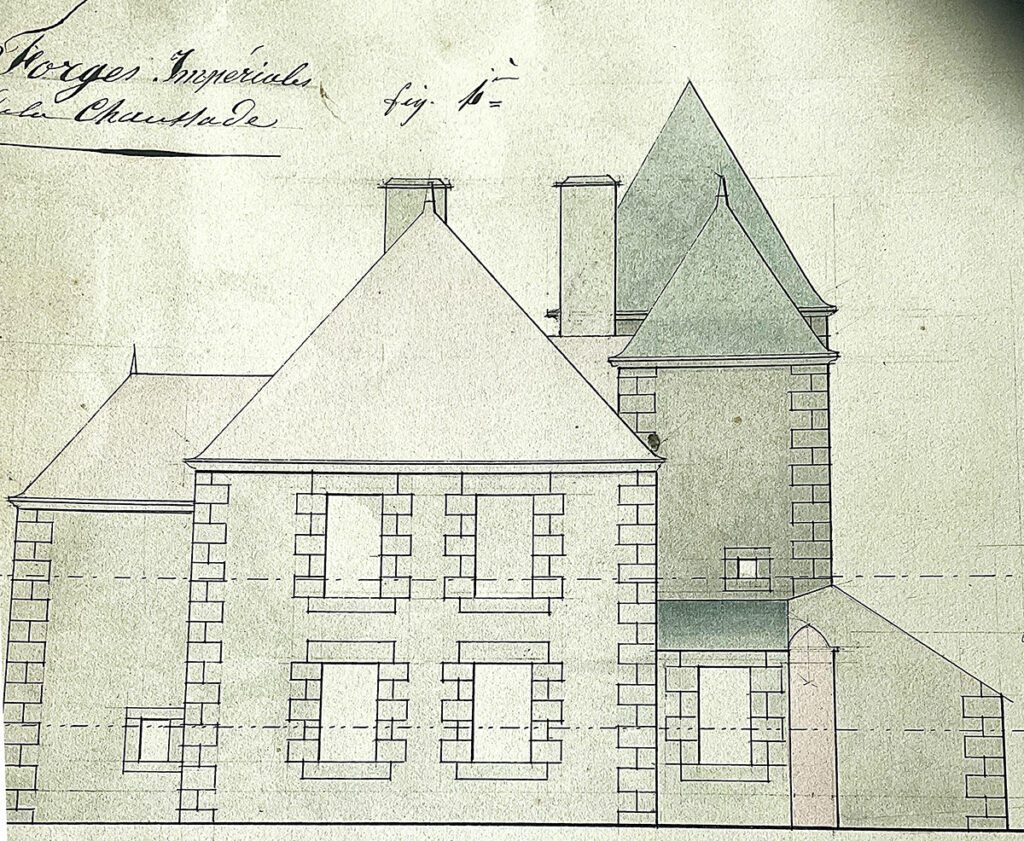

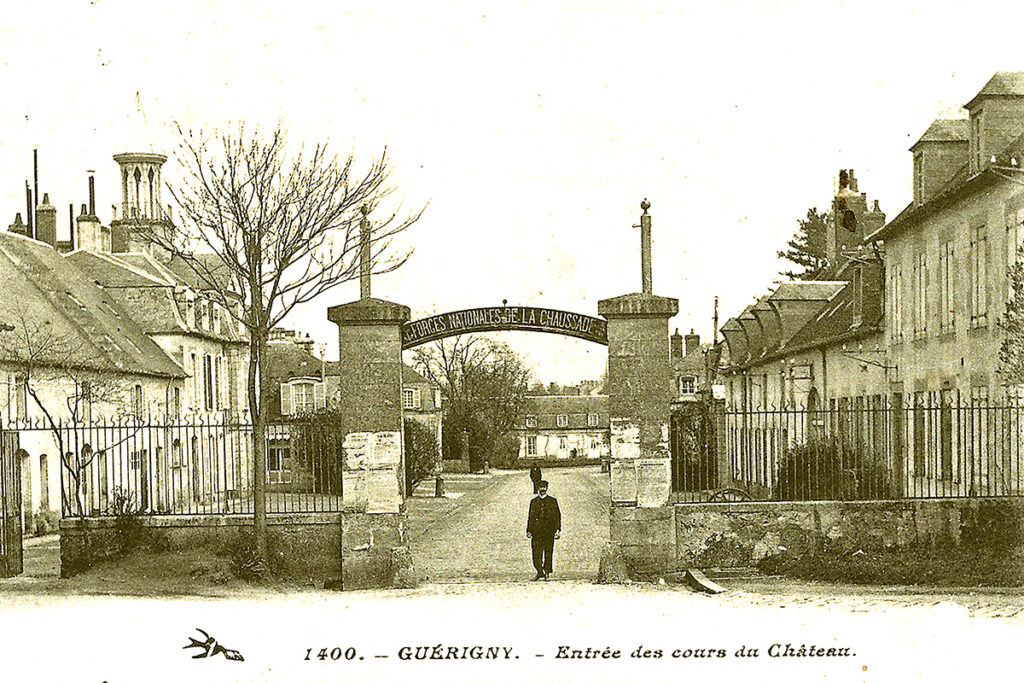

Le sous-directeur résidait dans la petite aile du château de La Chaussade (voir la photographie). Or en 1859 son état était tellement mauvais qu’il a fallut la reconstruire. On sait qu’à cette occasion, il avait été question de réaménager le bâtiment pour en faire deux logements. Le directeur de l’époque s’était opposé à ce projet en raison du fait que « loin des ressources des villes il fallait compenser par quelques agréments dans les habitations qui sont affectées aux dirigeants de l’entreprise ».

Pour aller plus loin on consultera la série d’articles sur le statut des Forges de La Chaussade, publiée dans le Marteau pilon, publication annuelle des Amis du Vieux Guérigny, et distribuée gratuitement aux membres qui règlent une cotisation de 30 euros, et spécialement le tome XXIII de Juillet 2011.

En outre on peut consulter cet ouvrage dans les Médiathèques ou l’acquérir à partir des bons de commandes sur la page publications et à adresser au siège social, mairie de 58130 Guérigny.

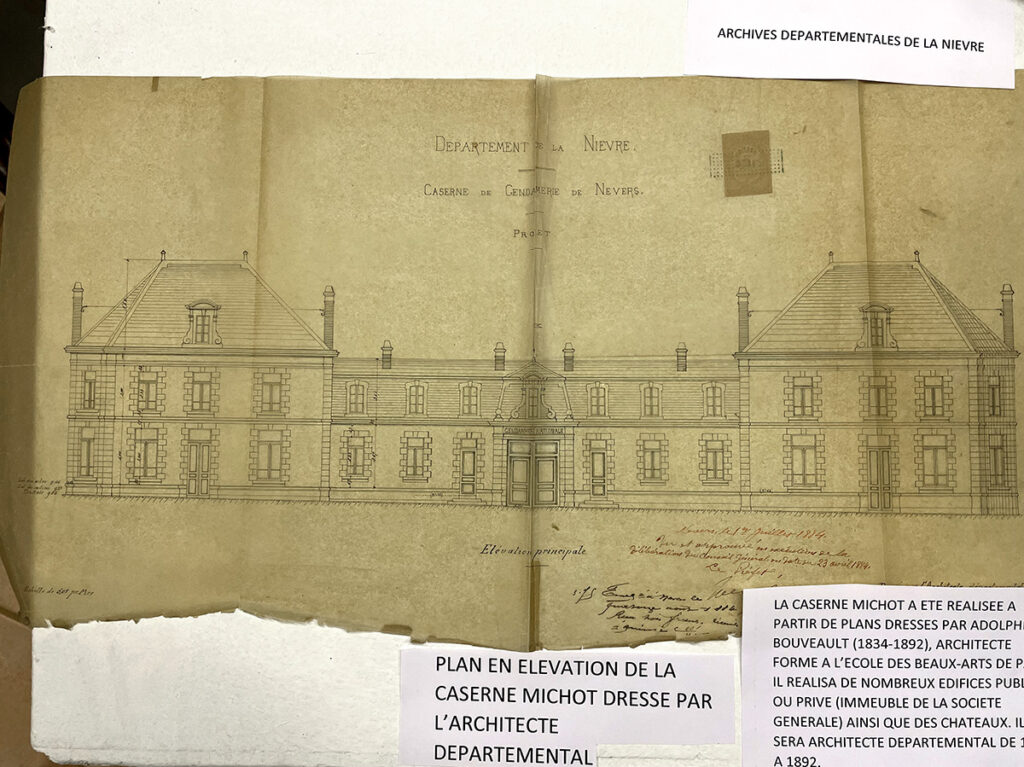

Adolphe Bouveault et Guérigny

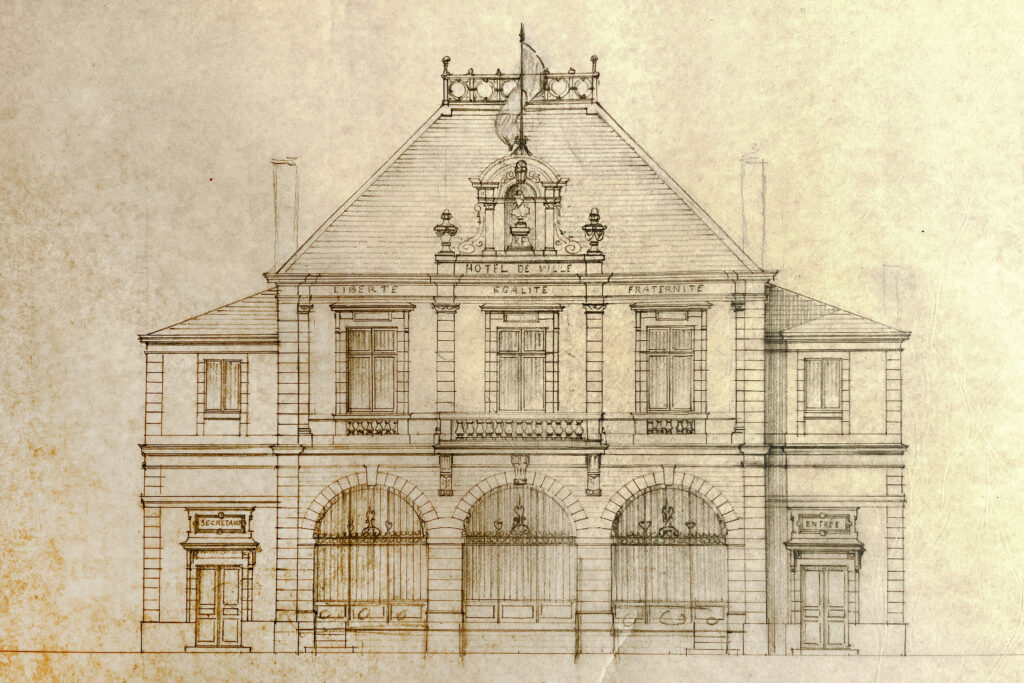

Théophile François Adolphe Bouveault, né à Guérigny le 17 septembre 1834, était le fils de Louis Bouveault, chef de section aux Forges Royales de La Chaussade et concepteur notamment de la roue à aubes de type Poncelet qui équipait, à l’origine l’atelier des grosses chaînes. Il deviendra un architecte réputé .

On sait, qu’en tant qu’architecte départemental, il a dressé en 1884 les plans de la caserne de gendarmerie située à Nevers, avenue Marceau et aujourd’hui dénommée caserne Etienne Michot. Il est intervenu dans la construction de nombreux édifices publics (mairies, écoles, églises et notamment celle d’Urzy) ou privés (châteaux).

En ce qui concerne sa ville natale il est peu intervenu. Toutefois il sera à l’origine d’un avant-projet d’hôtel de ville en juin 1889, qui ne sera pas édifié. Ce bâtiment monumental, de 22,80 mètres sur 10,25 mètres, était élevé avec au rez-de-chaussée une halle pour des marchés, une loge pour un concierge et des WC. A l’étage on trouvait une vaste salle pour le conseil municipal, une petite salle pour les commissions, le cabinet du maire et son secrétariat. Plusieurs mairies ont été conçues ainsi avec une halle pour les marchés au rez-de-chaussée (exemple de Prémery ou de Saint-Saulge).

Par contre il est l’auteur des plans d’une maison individuelle, dite maison Connant, qui sera édifiée par la suite. Elle subsiste encore aujourd’hui et on peut la voir dans une rue de Guérigny. Cette maison appartenait peut-être à Louis Connant qui sera maire de Guérigny entre 1844 et 1847 et 1848 et 1851. Chacun peut essayer de la retrouver ! La réponse sera donnée dans un futur Point d’Histoire.

Pour en savoir plus on peut lire le point d’histoire concernant la construction de la caserne Michot à Nevers.

Du nouveau au Musée : l’ancien coq de l’église Saint-Pierre de Guérigny

Depuis quelques jours on peut voir au musée Forges et Marines l’ancien coq de l’église Saint Pierre de Guérigny qui vient d’être restauré par les Compagnons du Jeudi.

On sait que cette église a été édifiée par La Chaussade en 1767, pour remplacer l’ancienne église Saint Amand détruite avec des maisons de l’ancien village au bord de la Nièvre. A ce sujet on peut voir au musée la cloche de l’ancienne église et consulter le « Point d’Histoire » consacré à la nouvelle église.

À l’époque révolutionnaire, et plus précisément en l’AN III de la République, des individus ont saccagé l’église et détruit le clocher notamment pour vendre les poutres. Ils ont été arrêtés par la suite et le clocher a été reconstruit. On ne sait pas si l’actuel clocher a été reconstruit à l’identique de celui existant lors de la consécration de l’église. Le coq, qui est présenté dans une salle du musée, porte la date de 1806. Il a été remplacé par un autre coq en 1992.

Pour en savoir plus on peut visiter le Musée Forges et Marines jusqu’au 22 septembre avec les animations réalisées par la Gendarmerie Nationale ce dernier jour et lire le point d’histoire consacré à l’église Saint-Pierre.

La Caserne Michot à Nevers a été construite par un Guérignois : Aldophe Bouveault (1834-1892)

La caserne de gendarmerie de Nevers, située avenue Marceau, et actuellement dénommée caserne Michot, a été édifiée en 1884. L’architecte du projet était Théophile François Adolphe Bouveault. Ce dernier était né à Guérigny le 17 septembre 1834. Son père s’appelait Louis Bouveault, chef de la 3ème Section aux Forges de La Chaussade. Une voie porte son nom : l’allée Louis Bouveault où est situé le musée Forges et Marines.

Adolphe Bouveault a suivi une formation d’architecte à l’Ecole des Beaux- Arts de Paris de 1853 à 1861. Après ses études il séjournera en Italie puis il s’est établi à Nevers 1 place de l’Hôtel de Ville et deviendra architecte départemental et membre de la commission départementale des bâtiments civils.

On lui doit de nombreuses constructions publiques comme des écoles ainsi que des constructions privées comme des châteaux : exemple du château de Mouron à Mesves- sur- Loire, en 1869, qui est aujourd’hui un institut médico-éducatif spécialisé pour les enfants.

Adolphe Bouveault était un collectionneur de faïences de Nevers et il était l’auteur, avec Pierre Fieffe d’un ouvrage intitulé « Les faïences patriotiques nivernaise », en deux fascicules, 1883-1886.

Pour en savoir plus : il faut visiter l’exposition intitulée « La Gendarmerie en Nivernais de 1701 à nos jours » organisée par le « musée Forges et marines » ouverte tous les jours sauf mardi e 14h à 18 h.

On peut notamment découvrir le plan en élévation, provenant des archives départementales de la Nièvre, dressé par Adolphe Bouveault pour la construction de la caserne de gendarmerie qui prendra le nom d’Etienne Michot.

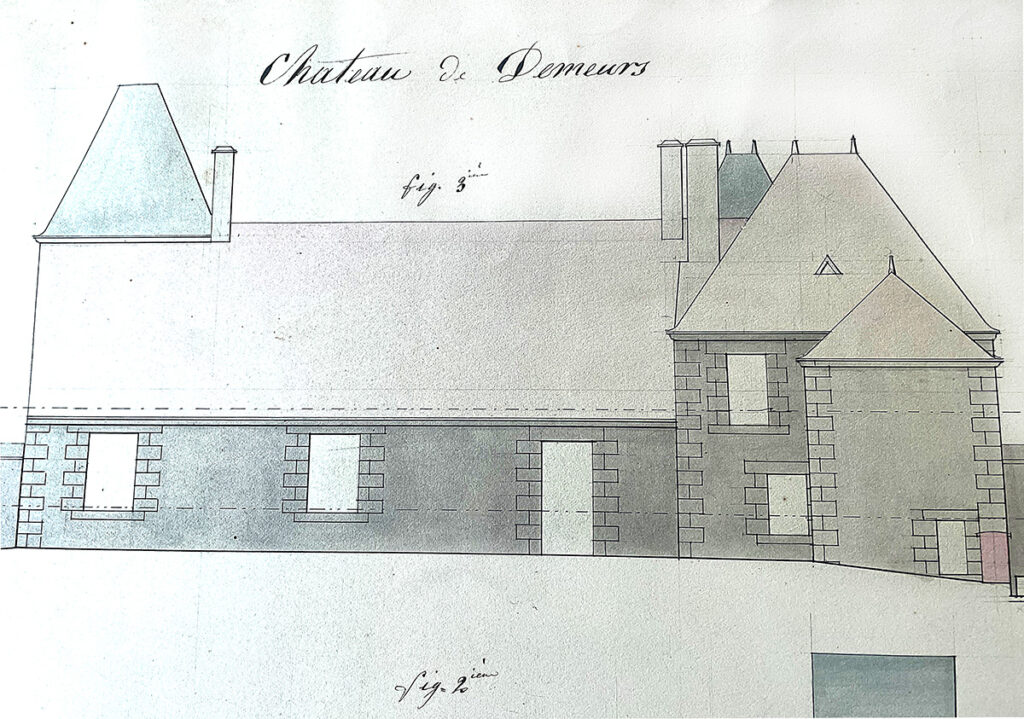

La fin d’une énigme : le Château de Demeurs, commune d’Urzy

Le visiteur du musée Forges et Marines qui visionne l’audiovisuel « Guérigny d’hier à aujourd’hui » est informé de l’existence de plusieurs fiefs sur le territoire de l’agglomération de Guérigny, avec généralement un château (exemple du fief de Villemenant avec le château du même nom). Toutefois pour le fief de Demeurs on ne disposait d’aucun élément. Existait-il un château à Demeurs ? On pouvait le penser mais à quoi ressemblait-il ?

Aujourd’hui on peut répondre à ces questions.

La réponse est positive en ce qui concerne l’existence d’un château à Demeurs à la lecture de l’acte de vente de 1781 des Forges de La Chaussade au Roi, de l’inventaire de 1793 pour le transfert de la gestion au ministère de la Marine, ou de l’état de la propriété immobilière des forges dressé en 1833. Dans l’inventaire de 1793 il était déjà indiqué que le château était en mauvais état.

Mais où était situé ce château ? Comme on pouvait le penser ce bâtiment était érigé le long de la Nièvre, à peu près à l’emplacement de l’immeuble situé 45 rue de l’usine.

Grâce à un document des archives départementales on connait son aspect. Il s’agissait, au milieu du XIXème, d’un long bâtiment composé, semble-t-il, de plusieurs parties érigées à des périodes diverses, avec des tours carrées. Cet immeuble avait une surface de 362 m2 et il était composé d’un rez-de-chaussée et d’un premier étage. Au rez-de-chaussée on trouvait notamment une cuisine, un office, une salle à manger, un salon et le cabinet du chef de Section des Forges. On accédait à l’étage par un escalier dans une tour carrée, lequel étage était composé d’une chambre à feu, 3 cabinets, un cabinet de toilette et de greniers.

Ce château était entouré par une cour, un jardin en terrasse sur la Nièvre, un grand verger, de deux pavillons d’entrée avec accès direct sur la route de Guérigny, un bâtiment servant de logement pour les charpentiers et autres ouvriers.

D’une note rédigée par Louis Bouveault, Chef de Section des Forges, on apprend que le « vieux manoir » a été démoli à partir du 8 septembre 1856 pour faire place à « une maison bourgeoise » résidence de l’ingénieur de la Marine.

Les femmes dans la Gendarmerie

L’histoire de la gendarmerie est peu connue en Nivernais et peu de personnes sont capables d’indiquer les deux textes fondamentaux de 1720 et de 1791. Aucun article de presse ne concerne ce sujet. Et à Guérigny pratiquement personne n’est capable d’indiquer la date de création de la brigade locale.

Il en va de même pour le personnel féminin. A l’origine la gendarmerie n’était composée que par des hommes. Or depuis 1972 il est possible pour de jeunes femmes de servir en tant que gendarme auxiliaire, tout en étant limité à des fonctions de soutien administratif. C’est en 1983 que deux décrets ont autorisé l’ouverture des corps d’officiers et de sous-officiers de la gendarmerie aux femmes. A l’origine le recrutement était limité par des quotas et certains emplois ne leur étaient pas ouverts.

Aujourd’hui il n’y a plus de quotas et les femmes gendarmes représentent près de 22% des effectifs en 2022. Bien mieux, il y a actuellement 7 femmes ayant accédé aux postes de général de gendarmerie.

Pour en savoir plus et connaitre la date de création de la brigade de Guérigny ou de la construction de la caserne Michot à Nevers il faut visiter l’exposition consacrée à l’histoire de la gendarmerie de 1720 à nos jours, au musée Forges et Marines de Guérigny, ouverte jusqu’au 22 septembre.

Des abattoirs au Cercle guérignois de la Jeunesse

Au début du XIX ème l’abattage des animaux était effectué par les propriétaires de cheptel et les bouchers. Cependant les conditions d’hygiène laissaient à désirer. Ainsi le commissaire de police de Guérigny signale au maire, en 1865, que, par exemple, la tuerie de Madame Veuve Veau rue du champ de Foire (actuelle rue Masson) est en assez bon état mais le sang se répand sur la voie publique…

Le 9 novembre 1879 le conseil municipal s’est réuni pour délibérer sur l’urgence d’établir un abattoir. Il acceptera la proposition de la Société Générale des Abattoirs de France dont le siège était à Paris 14 rue de Provence. Un traité de concession sera signé qui autorise ladite société à construire des abattoirs et lui donne le monopole de cette activité sur le territoire de la commune pendant une durée de 60 années. Un terrain est acheté rue de la Fenellerie et l’abattoir commence de fonctionner le 1er septembre 1880.

Cette concession prendra fin le 1er septembre 1930 et l’abattoir cessera toute activité en 1966.

Le Cercle guérignois de la Jeunesse (CGJ), conduit par Claude Chavance, qui venait de se constituer, s’installera dans un local des anciens abattoirs, pendant quelques années. Celui-ci fera l’objet d’un aménagement.

Il y a quelques années les anciens abattoirs ont été vendus à un particulier.

Pour en savoir davantage : lire l’ouvrage de Martine Legros « Guérigny des lieux de vie oubliés ou disparus » que l’on peut se procurer au musée Forges et Marines.

La Gendarmerie maritime à Guérigny

Contrairement à ce que l’on pourrait croire la gendarmerie maritime n’a pas toujours été présente à Guérigny. On sait que plusieurs services se sont succédés pour exercer la surveillance des Forges de La Chaussade (voir notamment le point d’histoire intitulé le gardiennage des bâtiments des Forges de La Chaussade). Pendant de nombreuses années on trouvera des « gardes consignes » . Ceux-ci figurent sur plusieurs anciennes cartes postales.

C’est à partir de 1946 seulement que le gardiennage sera effectué par la gendarmerie maritime . Dans les années 1960 la brigade de Guérigny était composée par 6 gendarmes. Ceux-ci étaient positionnés à l’entrée de l’usine de Villemenant et dans les cours du château . A noter la présence d’un gendarme maritime à la porte de l’usine de Villemenant sur la couverture du premier journal municipal en 1969.

Dans l’exposition « La Gendarmerie en Nivernais de 1720 à nos jours » on peut voir deux mannequins avec les uniformes des gendarmes maritimes : tenue de service d’été et tenue de sortie. En outre on peut découvrir la maquette d’une vedette côtière de surveillance maritime « Elorn ».

Pour connaître l’histoire des Forges de La Chaussade et de Guérigny ainsi que de sa région il est indispensable de lire les publications des Amis du Vieux Guérigny (Marteau pilon et publications exceptionnelles) et de visiter le musée Forges et Marines avec ses expositions annuelles.

On rappellera que l’entrée du musée est gratuite pour les adhérents de l’association.

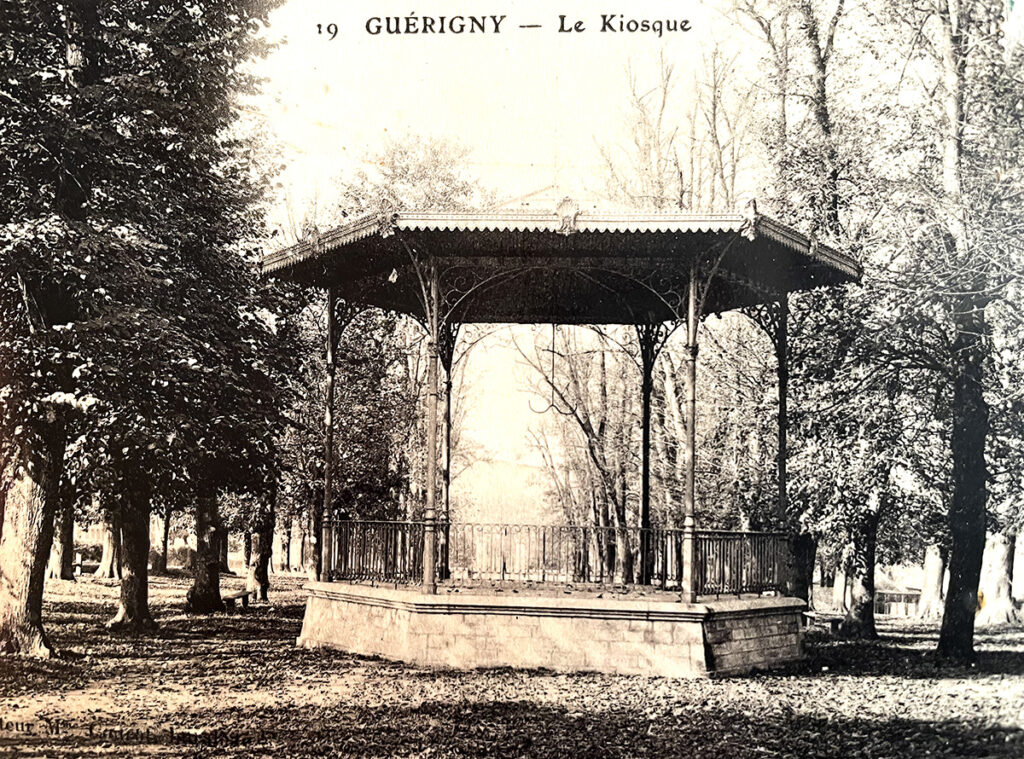

Un édicule de la Belle Époque : le kiosque à musique de Guérigny

Les actuelles Allées Babaud de La Chaussade à Guérigny faisaient partie du patrimoine des Forges de La Chaussade depuis la vente de 1781. Le 12 décembre 1902 l’Etat a cédé celles-ci à la commune.

Par la suite la commune s’est préoccupé d’édifier un kiosque à musique au centre des petites Allées, au bénéfice de la Fanfare locale qui s’était constituée en 1883. Ainsi le devis et cahier des charges de cette construction est dressé par monsieur Monclerc, architecte à Nevers le 18 juin 1906. Sur une base en maçonnerie il était prévu d’élever un kiosque métallique à partir de six colonnes en fonte creuse avec piedestal, embases, bagues et chapiteaux. Les travaux prévus s’élevaient à 4 000 Francs.

Deux lots avaient été prévus ; le lot numéro 1 concernait le terrassement et la maçonnerie pour 660 Francs et le lot numéro 2 la partie métallique pour 3100 Francs. A la suite d’une adjudication le 27 juillet 1906 le premier lot a été attribué à Clément Darcy, entrepreneur à Guérigny et le second à Hippolyte Renaud, également entrepreneur à Guérigny. Les travaux ont été entrepris assez rapidement car le procès-verbal de réception des travaux est signé le 2 juillet 1907. La fanfare locale (qui deviendra la Lyre guérignoise) n’a pu s’y produire qu’à partir de la fin de 1907 ou de 1908.

La fin du XIXè et le début du XXème siècle sont contemporains de la création de nombreux équipements. A ce sujet on peut consulter l’audiovisuel « Guérigny d’hier à aujourd’hui » au musée Forges et Marines.

L’ancienne mairie de Guérigny

La mairie de Guérigny n’a pas toujours existé à l’emplacement que l’on connait aujourd’hui. En effet l’actuel bâtiment date seulement de 1913.

En 1847 la commune de Guérigny a acquis un terrain situé près de la promenade des allées pour y construire une halle et une mairie. Le nouveau bâtiment sera édifié à partir de 1852. L’espace situé devant la mairie était alors une place publique.

En 1872 la partie- est de l’édifice sera transformée pour devenir des classes, le nombre d’élèves devenant de plus en plus important. La halle était alors située entre le corps central utilisé comme mairie et la route nationale (l’actuelle grande rue). Par la suite la totalité du bâtiment sera aménagé pour devenir l’école de garçons.

La photo présentée montre bien la situation intermédiaire : au centre la mairie et des deux côtés des classes. À noter, parmi les personnages, un gendarme avec un enfant. Ce bâtiment était encadré, en effet alors d’un côté par la caserne de gendarmerie et de l’autre côté par le jardin des gendarmes. C’est sur ce dernier terrain que sera édifiée la nouvelle gendarmerie ouverte en février 1962.

Pour en savoir davantage :

- Martine Legros : L’histoire de l’Instruction à Guérigny du XVIIIème au XXIème siècle, publication des Amis du Vieux Guérigny.

- Visiter l’exposition La gendarmerie en Nivernais de 1720 à nos jours, actuellement au musée des Forges et Marines.

La brigade de gendarmerie de Guérigny et la Compagnie de Nevers

La brigade de gendarmerie de proximité de Guérigny fait partie de la communauté de brigades de Varennes Vauzelles qui dépend de la Compagnie de Gendarmerie de Nevers. Celle-ci est installée à Nevers, caserne Michot, avenue Marceau.

Cette caserne a été édifiée en 1884 suivant les plans de l’architecte départemental Adolphe Bouveault (1834-1892) qui s’est occupé de l’édification de nombreux bâtiments publics ou privés en Nivernais. Son père Louis Bouveault était chef de Section aux Forges de La Chaussade. Elle porte le nom d’Etienne Michot, garde tonkinois, mort pour la France en 1949, dans la région d’Hanoï.

On peut prendre connaissance notamment d’un plan en élévation, dressé par Adolphe Bouveault, pour l’édification de ce bâtiment, lors de la visite de l’exposition « La Gendarmerie en Nivernais de 1720 à nos jours ».

On remarquera qu’antérieurement la caserne de gendarmerie de Nevers était située rue Saint Vincent, puis rue du 14 juillet, puis rue des chapelains, et enfin rue Gambetta.

Pourquoi une rue de l’Union à Guérigny ?

Dans le quartier des Abbés on rencontre une rue dénommée « rue de l’Union ». Avec cette appellation il n’est pas fait référence à l’union comme étant la relation qui peut exister entre deux ou plusieurs choses ou plusieurs personnes. Mais alors quelle est l’origine de cette dénomination ?

En réalité, il s’agit du rappel de l’existence d’une coopérative dénommée « association ouvrière de maçons et de tailleurs de pierre l’Union », constituée le 11 mars 1909. Les parts seront souscrites par huit personnes dont six de Guérigny, une d’Urzy et une de Poiseux. Le premier conseil d’administration sera composé de Louis Arriat, tailleur de pierre, Charles Lamaudière, maçon, et Jean Marie Lhotte, tailleur de pierres. Cette coopérative va acheter, dans cette rue, en 1918, un terrain qu’elle va utiliser comme dépôt de matériaux. Des maisons seront, sans doute construites à Guérigny et dans les environs par cette coopérative.

Mais son activité sera assez brève car en 1937 le terrain est revendu et la société sera mise en liquidation en 1941. Pierre Jules Niodot, le dernier secrétaire, sera chargé de la liquidation.

Rappelons que cette petite rue a été tracée dans la deuxième moitié du XIX ème siècle pour relier la rue Barbé à la rue Achille Millien. Celles-ci ont été ouvertes après la vente par l’Etat,du champ des Abbés le 12 mars 1842 à Adrien Berthier-Bizy. Celui-ci réalisera un lotissement avec la revente, à partir de 1842, de petits terrains qui seront progressivement construits.

Pour en savoir davantage :

– Jean Paul Gauthron, article intitulé « La naissance des coopératives à Guérigny » Mémoires de la Société Académique du Nivernais Tome 82, 2013.

– Jean Paul Gauthron, article « L’influence de l’industrie métallurgique dans la formation de l’agglomération guérignoise » Actes du colloque de Nevers-Guérigny, 1983, publication de l’Association Bourguignonne des Sociétés Savantes.

Le gardiennage des bâtiments des Forges de La Chaussade

À l’origine le gardiennage des portes des bâtiments des Forges de La Chaussade était assuré par des gardiens, qui ont fait l’objet d’une réglementation en 1818.

Par la suite un statut des agents de gardiennage des ports et établissements de la Marine hors des ports a été fixé par décret du 8 mai 1872. Les « portiers consignes » étaient ainsi chargés spécialement de la surveillance de toutes les issues de l’établissement. Guérigny était doté de 19 agents dont certains étaient en outre plus particulièrement affectés à la propreté de l’établissement et aux communications entre les services.

Par la suite, le décret du 30 mars 1882 a militarisé ces agents qui sont devenus des « gardes-consignes ». L’article 12 d’un arrêté ministériel du même jour stipulait que leur habillement était composé de : 2 tuniques dont une pour la grande tenue, 2 pantalons, 2 képis, et 2 paires de brodequins. Les tuniques, les pantalons et les képis étaient en drap bleu foncé. Ils étaient en outre notamment armés d’une carabine de gendarmerie modèle 1874.

Le statut de ce corps restera en vigueur jusqu’en 1928. Et dans certaines anciennes cartes postales on peut ainsi apercevoir un garde-consigne en faction.

Pour connaitre la suite du gardiennage des bâtiments des Forges de La Chaussade on visitera l’exposition temporaire du musée Forges et Marines ouverte du 6 juillet au 22 septembre 2024.

La grosse Forge de Demeurs

L’origine de la forge de Demeurs, commune d’Urzy, est très ancienne. On sait qu’en 1509, Jacques Gascoing, seigneur de Demeurs, avait fait édifier une grosse forge à cet endroit. En 1752 Babaud de La Chaussade devient propriétaire de cet établissement, qui est vendu au Roi en 1781.

Il faudra attendre le début du XIX ème pour voir une modification importante par la construction d’un vaste bâtiment, d’une superficie de 339 m2, à usage de grosse forge. Celui-ci est mentionné dans l’Etat de la propriété immobilière des Forges de La Chaussade dressé en 1833, avec la mention de l’empellement et d’un déversoir.

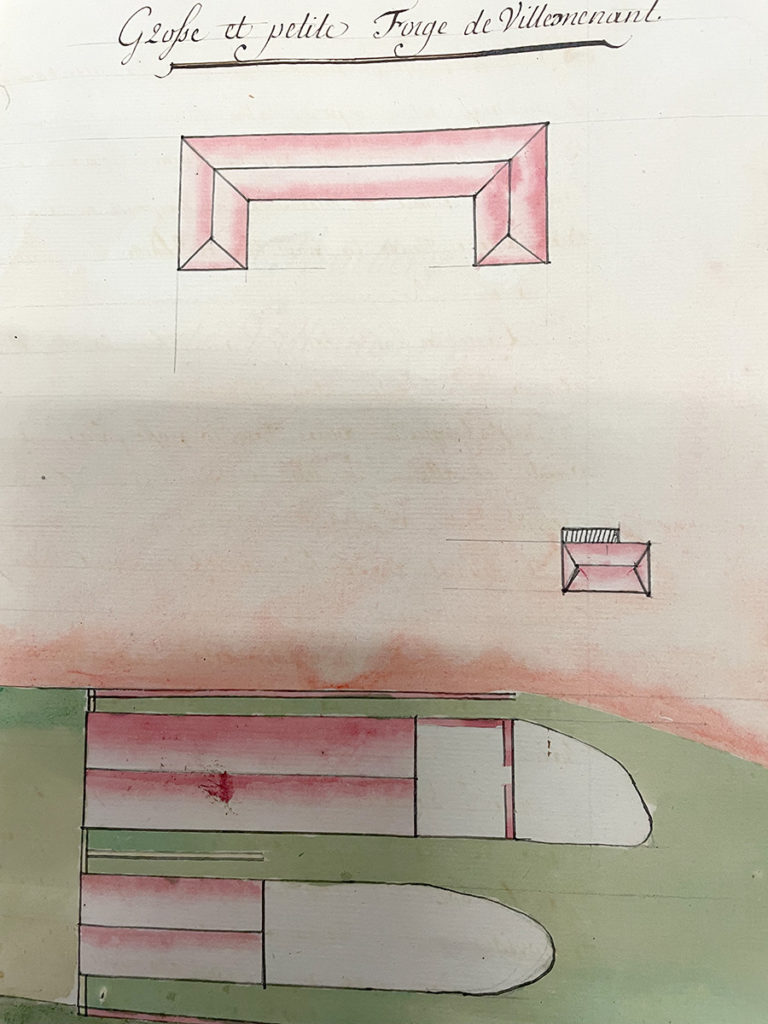

Un plan a été dressé en 1846 lors de la demande d’autorisation d’installation d’une chaudière. On constate que ce bâtiment est relié directement, par un pont sur le bief, avec les immeubles situés en face à usage de logement et de charpenterie.

En novembre 1855, l’inspecteur des travaux hydrauliques de la Marine, Félix Jean-Baptiste Reibell (1795-1867), note dans son rapport que cette usine emploie 30 à 40 ouvriers, dont 18 sont logés.

Dans son descriptif technique rédigé en 1869 l’ingénieur de 1ère classe De Champs indique la présence à Demeurs d’un « vaste atelier » renfermant 4 feux d’affinerie qui livrent, par an, 1 200 000 kg de fer. Les anciens locaux renferment alors du charbon de bois.

Les bâtiments qui existaient au XVIII ème siècle ont été démolis au début des années 1970 et remplacés par une construction à usage de bureaux par l’entreprise Parrotta, aujourd’hui à l’abandon le plus complet. Par contre la grosse forge fait partie aujourd’hui d’une zone d’activité qui regroupe actuellement trois entreprises.

Pour en savoir plus :

On peut lire l’article de Jean-Paul Gauthron « les zones d’activité héritières des Forges de La Chaussade » 1ère partie à paraître dans le tome pour 2024 du Marteau pilon, publication annuelle des Amis du Vieux Guérigny et 2ème partie à paraître en 2025.

La Gendarmerie nationale et la Juvaquatre

La Juvaquatre Renault est présentée au salon de l’automobile de Paris en octobre 1937. Sa fabrication va s’achever en 1960 et elle sera remplacée par la 4 CV. Mais, à la demande du Ministère des Postes, une version utilitaire est préparée dès 1938. Elle va continuer sa carrière sous cette version. Il s’agit d’un véhicule avec boite de vitesse 3 rapports (la première étant non synchronisée), d’une vitesse de croisière de 70 km/h, pour une consommation de 7 à 8 litres aux 100 km.

La gendarmerie va adopter la Juvaquatre en version « fourgonnette vitrée » dès 1950. Chacune d’elle pourra être équipée d’un poste radio émetteur d’origine américaine. Il s’agira du premier modèle d’un véhicule qui sera affecté aux brigades.

La gendarmerie nationale et le Touring club de France vont lancer, sous l’appellation « Secours Routier » une version avec brancard, mallette « premiers secours », et boite à outils.

Ce véhicule sera remplacé, par la suite, par des Peugeot 203 et 403, de teinte noire, et avec gyrophare orange.

Pour compléter ce texte : visiter l’exposition « La gendarmerie, trois siècles au service des Nivernais » du 6 juillet au 22 septembre au musée Forges et Marines.

On fabriquait aussi des briques et des tuiles à Guérigny

Monsieur de La Chaussade possédait une tuilerie à Villemenant. On sait qu’elle existait dès 1775. Elle faisait partie des biens acquis par le Roi en 1781. On la retrouve dans l’inventaire des biens remis à la Marine en 1793. Et les Forges de La Chaussade l’ont exploitée jusqu’en 1847.

A cette date la tuilerie est vendue au comte de Berthier Bizy. Elle est ensuite cédée à Monsieur Annet Courty le 23 décembre 1875. Celle-ci sera ensuite exploitée par son fils Antoine Courty, jusqu’à sa mobilisation en 1914. A son retour de la guerre son état de santé ne lui a pas permis de remettre la tuilerie des Chaumes en activité.

On cuisait alors 5 000 briques par fournée, plus des tuiles et des carreaux. Aujourd’hui la halle et le four ont disparu et seule l’habitation subsiste. Toutefois on trouve encore, dans des constructions, des briques provenant de cet établissement.

Pour en savoir davantage, on peut lire l’article de Jean-André Berthiau intitulé Inventaire des sites métallurgiques de la Nièvre : la tuilerie de Villemenant, commune de Guérigny dans le Marteau pilon Tome VIII,1996, page 85.

Pour commander le Marteau pilon suivez ce lien :

L’avenue du Général Cheutin à Guérigny

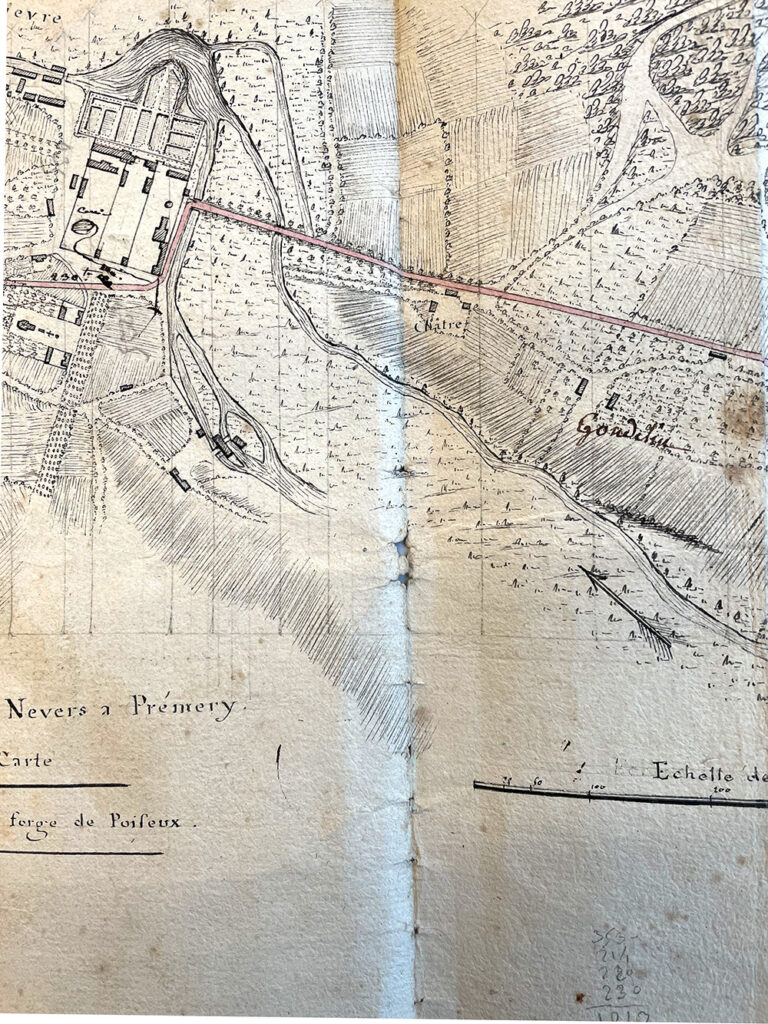

Généralement les habitants de Guérigny ignorent l’histoire des rues de leur commune. Ainsi pour l’avenue du général Cheutin, qui est la dénomination actuelle de la route, tracée au XVIIIème siècle, pour relier le centre de Guérigny à Poiseux, dans un premier temps, puis par la suite Prémery. Cette route était bordée d’arbres, au moins semble-t-il jusqu’au domaine de Châtres.

Par la suite on lui a donné, dans sa première partie, le nom d’avenue du général Cheutin (1880-1938). Après avoir été apprenti chaînier en 1896, probablement dans l’ancien atelier des petites chaînes, aujourd’hui démoli, il contracte un engagement dans l’armée de terre. Puis, attiré par l’aviation il devient élève pilote en 1910 et obtient son brevet le 15 juillet 1911.

On le retrouve alors lieutenant pilote sur le front en 1914 puis au Maroc. Il sera promu colonel en 1926, puis général de brigade aérienne en 1932.

À noter le 21 août 1913, à dix heures, son atterrissage dans la prairie de Guérigny aux commandes de son biplan Farman, devant une foule d’habitants.

Pour en savoir plus : lire l’article de Jean-André Berthiau, intitulé : Jean Etienne Cheutin (1880-1938) un chaînier guérignois pionnier de l’aviation publié dans le Marteau pilon tome XXIV, 2012, page 69.

Les Chambres Neuves

Lors de sa visite des Forges Impériales de La Chaussade en 1855 l’inspecteur des travaux Hydrauliques REIBEL a été frappé par l’état « affligeant » des logements du personnel. Et lors de la construction du nouvel atelier de tôlerie en 1855, le directeur des forges Alphonse Louis Zéni indique au Ministre de la Marine qu’il y a urgence à régler le problème du logement pour les affineurs qui vont travailler dans ce nouvel atelier de Villemenant et qui, sans danger pour leur santé, ne peuvent se retirer au loin.

Un terrain est acheté le long de la route de la Quellerie, en face des nouveaux ateliers et le cahier des charges prévoyant la construction de 3 bâtiments est adopté le 10 février 1858. On sait qu’en août 1859 deux des trois bâtiments sont achevés.

Chacun des bâtiments est élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage avec 10 logements à chaque niveau. A l’arrière on trouve une grande cour commune limitée par des caverons, un four à pains et des jardins. L’approvisionnement en eau est assuré par 2 grandes pompes à balancier, situées près du mur de l’usine. Les installations fournissent ainsi l’eau potable pour l’arrosage des jardins et de l’eau chaude pour les travaux ménagers. Ainsi la pompe chaude et la pompe froide crachent leur eau par des têtes de lions ouvragées. Et on pouvait accéder directement aux ateliers de Villemenant par la « porte de Majunga ».

La vie quotidienne aux chambres neuves, dans l’entre deux guerres, est relatée dans un remarquable article de Raymond Colas, publié en 1991 dans le Marteau pilon, revue des Amis du Vieux Guérigny.

Pour aller plus loin on consultera l’audiovisuel « Guérigny d’hier à aujourd’hui » au musée Forges et Marines. Et l’article de Raymond Colas intitulé « Les échos des chambres neuves dans les années 20 », Marteau pilon Tome III, 1991 page 105 que l’on peut se procurer au musée ou par correspondance (le site contient des bulletins de commande à télécharger).

Les Vieilles Chambres

Cet immeuble a fait l’objet, ces dernières années, de nombreux commentaires fantaisistes et erronés.

En réalité il s’agit d’une construction édifiée au XVIII ème siècle par Pierre Babaud de La Chaussade pour loger ses ouvriers travaillant à l’usine de Villemenant. On en a pour preuve l’atlas de certaines de ses propriétés, rédigé en 1775, et qui présente le plan masse de la petite forge et de la forge aux ancres de Villemenant, avec déjà la présence du bâtiment appelé aujourd’hui « les vieilles chambres ». Ce dernier est ainsi décrit : « c’est un pavillon avec ses deux ailes nouvellement et solidement bâti ». L’entrée de l’usine de Villemenant s’effectuait alors par une place située devant ce bâtiment.

En 1896 ce bâtiment a été équipé d’une balustrade métallique pour desservir les appartements, avec cette date inscrite en façade. C’est certainement cet ajout qui est à l’origine de l’erreur de date que l’on rencontre malheureusement trop souvent.

A la fin du XIXème siècle cet immeuble comportait 11 logements, généralement de 2 ou 3 pièces. Il abritait également la société de secours mutuel, un réfectoire pour les ouvriers, et deux pièces pour « le service de l’usine » avec comme usage « lazaret ».

Ce nom de « vieilles chambres » ou de « vieilles casernes » est à rapprocher de celui de « chambres neuves » qui concerne un ensemble de trois bâtiments à usage également de logement, mais qui lui a été édifié au XIX ème siècle et plus précisément sous le II Empire.

Pour en savoir plus : on visionnera au musée Forges et Marines l’audiovisuel « Guérigny, d’hier à aujourd’hui ».

De la grande auberge à la propriété Tréchot

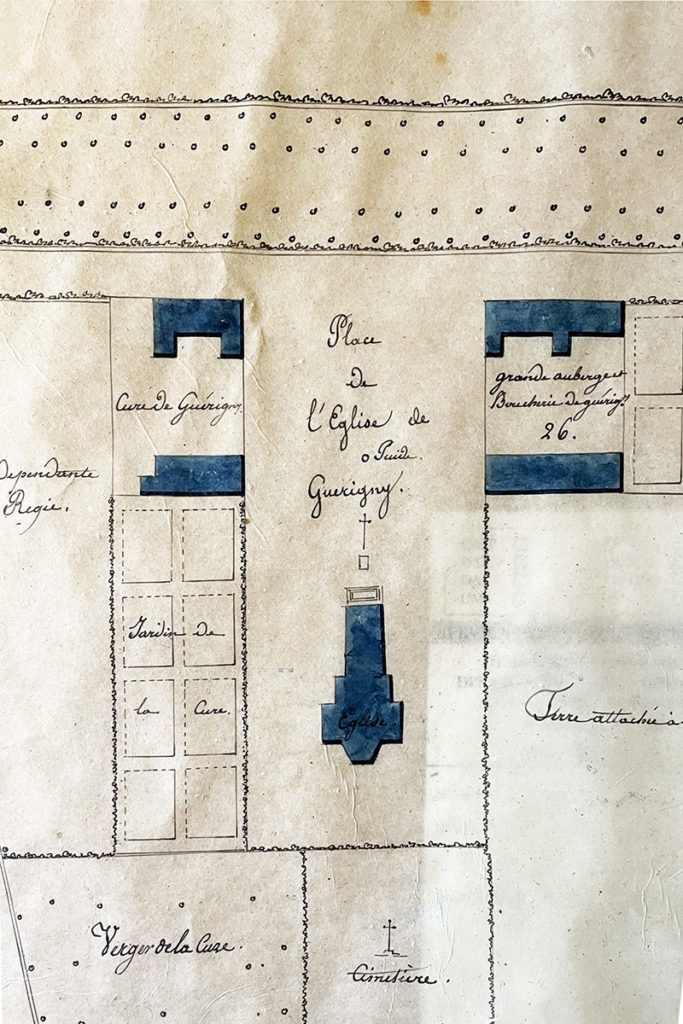

On sait qu’en 1767 l’église Saint Pierre de Guérigny a été consacrée. La place située devant ce bâtiment était bordée par deux bâtiments édifiés à la même année : un presbytère (aujourd’hui le centre social) et la grande auberge.

Ce dernier immeuble a fait l’objet d’un bail le 26 novembre 1774, pour 6 ou 9 années, à Michel Minot et son épouse. Il figure dans l’acte de vente au Roi du 8 mars 1781 de la manière suivante : « une grande maison près de l’église servant d’auberge et une autre maison, acquise des sieurs Girard et affermée au nommé Benoit, boucher et cabaretier ».

On retrouve encore mention de cette auberge dans le procès-verbal de remise à la Marine des biens des Forges de La Chaussade du 30 avril 1793.

Au cours du XIXème siècle cet immeuble ne sera plus utilisé comme auberge et il servira de logement pour des ouvriers des Forges (à la différence de la petite auberge, aujourd’hui l’hôtel du commerce). Il est aliéné par l’Etat à la suite d’une adjudication du 4 mars 1900, moyennant le prix de 20 050 francs, à Henri Tréchot (1868-1936), fils de Joseph Tréchot, ouvrier aux Forges de La Chaussade et de Marie Pichot.

On remarquera qu’Henri Tréchot, avec ses 4 frères, François, Louis, Aimé et Ernest, s’était rendu au Congo, à l’époque de sa colonisation, et venait de créer en 1899 une société, la CFHC (Compagnie Française du Haut Congo), qui était concessionnaire d’un vaste territoire (la Likouala-Mossaka). Celle-ci avait le monopole d’achat des produits locaux et de la vente des produits manufacturés, en contrepartie du paiement d’une redevance et diverses obligations. Elle possédait une flotte de bateaux à vapeur pour naviguer sur les fleuves. Les frères Tréchot avaient, par ailleurs, rendus des services à la France par le transport des troupes et du matériel militaire sur des bateaux à vapeur.

François, Ernest et Aimé Tréchot reposent au cimetière de Guérigny.

L’odyssée des frères Tréchot a fait l’objet d’une importante communication lors du colloque Nivernais et Marines, organisé par les Amis du Vieux Guérigny en 2009.

À noter que l’immeuble de Guérigny était à l’abandon depuis de nombreuses années et que, suite à une vente, des travaux de rénovation semblent être programmés.

Pour en savoir davantage :

Jean-Paul Gauthron : « L’épopée des marins nivernais sur le fleuve Congo » Actes du colloque Nivernais et Marines, 2010, page 233.

Jean-Paul Gauthron : « L’ancienne grande auberge, commune de Guérigny » Marteau pilon tome XXII juillet 2010, page 57.

NB : On peut se procurer les publications des Amis du Vieux Guérigny soit à la permanence effectuée chaque jeudi matin de 9h à 11h à la bibliothèque du musée Forges et Marines, soit par correspondance en utilisant le bulletin de commande en cliquant sur le lien ci-dessous :

L’église Saint-Pierre de Guérigny

Si la paroisse de Guérigny a été fondée en 981, la primitive église était dédiée à Saint Amand. Celle-ci était située, sans doute, à l’emplacement du parc du Château de La Chaussade. Il s’agissait d’un bâtiment modeste, dont on peut voir au musée Forges et Marines une cloche datant de 1637. D’après une expertise rendue le 5 août 1743 l’église était en très mauvais état et menaçait ruine. Il a été même précisé qu’elle était construite dans « un endroit malsain ».

La situation va se modifier à partir des constructions des nouveaux bâtiments industriels et du Château de La Chaussade. Après une période transitoire pendant laquelle les offices seront célébrés dans la chapelle du château, une nouvelle église, dédiée à Saint-Pierre, sera édifiée sur un plateau au-dessus de la vallée de la Nièvre et consacrée par Mgr Jean Antoine Tinseau, évêque de Nevers le 5 octobre 1767.

La nouvelle église est un bâtiment en forme de croix latine, terminée par un chevet à pans coupés, et couvert par un toit « à la Mansart ». A la base du clocher on distingue encore la porte permettant à Mr de La Chaussade d’accéder à sa chapelle qui était une tribune en bois au- dessus du chœur.

La façade est constituée par des pilastres que l’on peut rattacher à l’ordre toscan. Au-dessus on trouve un fronton triangulaire qui renferme, non un sujet religieux, mais les armes des Forges Royales de La Chaussade, adoptées à la suite de l’acquisition de 1781.

A l’extérieur on trouvait la pierre des morts et une croix en fer forgé au centre de la place. A l’arrière de l’église se trouvait le cimetière.

Pour en savoir davantage : voir l’audiovisuel Guérigny d’hier à aujourd’hui, au musée Forges et Marines.

À propos du mobilier du Château de La Chaussade

Pour Pierre Babaud de La Chaussade le château de Guérigny était une résidence de travail. Depuis une étude publiée avec les actes du colloque organisé par les Amis du Vieux Guérigny en 1992, on connait les périodes où La Chaussade était présent à Guérigny (généralement de juillet à décembre).

Le château était donc meublé et ce mobilier a été vendu au Roi en 1781. A la suite du rattachement des Forges de La Chaussade au ministère de la Marine en 1793 un inventaire détaillé des meubles a été établi. Celui-ci a été étudié dans un article publié par la Société Académique du Nivernais en 1989. On pense généralement que la situation avait peu évoluée depuis la vente de 1781 car on retrouve, par exemple, les meubles de la « chambre de feu le citoyen La Chaussade ». Pendant le XIXe et le XXe siècle le mobilier faisait l’objet, chaque année, d’un inventaire, difficile à exploiter car réalisé non pas pièce par pièce mais par catégorie de meubles.

Aujourd’hui on dispose de plusieurs photos en Noir et Blanc des meubles encore présents en 1972. On peut donc retrouver des meubles du XVIIIe siècle : ainsi les fauteuils « à la Reine » l’ottomane ou la pendule en forme de cartel.

A noter que pendant la II Guerre mondiale l’acte de vente du 28 juillet 1942 à la société lorraine des aciéries de Rombas prévoit expressément que « les meubles meublants qui se trouvent dans l’Hôtel de la Direction sont exclus de celle-ci ». La société acquéreur en assurera simplement la garde.

Après la fermeture des Forges de La Chaussade en 1971 ce mobilier a été dispersé dans les services de La Marine. Il faut savoir également que seul le château était meublé, ce qui n’était pas le cas des autres logements des cadres (exemple de la sous-Direction).

Pour en savoir plus on consultera :

Jean-Paul Gauthron : À propos d’un inventaire des biens dépendant des Forges de La Chaussade en 1793, MSAN tome LXX, 1989

Jean-Paul Gauthron et Martine Legros : Guérigny, le château de La Chaussade au cœur de la Ville, publication des Amis du Vieux Guérigny, 2021

Le Parc du Château de La Chaussade

Après la construction du bâtiment principal du château de La Chaussade un parc a été aménagé à l’arrière de celui-ci. Compte-tenu de la configuration du terrain et de l’existence d’un bief, il a fallu construire une sorte de terrasse.

C’est le sieur Dupoux qui commence les travaux en 1748. Et le 25 mars 1749 il s’oblige, par contrat, à faire et parfaire les constructions de la terrasse du jardin au même niveau, tant du côté des ponts que de celui des forges.

Grâce aux plans qui ont été dressés à la fin du XVIIIe siècle on connait la configuration générale du parc : il s’agissait d’un parc « à la française » c’est-à-dire qui comportait des parterres géométriques. Il s’organisait au tour d’une allée centrale qui partait de l’espace située entre les deux ailes du château en direction du bief. Les parterres sont dits « entamés de charmille couverte ». De chaque côté on remarquait la présence d’un potager.

Une partie du parc sera transformée en parc « à l’anglaise » à la fin du XIXe siècle. En effet les parcs « à l’anglaise » ont seulement été introduits en France par la Reine Marie Antoinette lors de l’aménagement du Petit Trianon entre 1774 et 1782. Ils se sont alors répandus par la suite au XIXe siècle dans toute l’Europe. Dans ce genre de parcs on ne trouve plus, par exemple, d’allées rectilignes pour guider le pas des promeneurs. Il en résulte donc ce que l’on a pu qualifier « d’ errance poétique ».

Pour compléter ce texte on peut consulter :

– Jean-Paul Gauthron : Notes sur le château de Guérigny et ses Seigneurs, MSAN Tome LIX 1976

– Jean-Paul Gauthron : L’inventaire des sites métallurgiques de la Nièvre : Site du château de Guérigny, Marteau pilon Tome XIV 2002

– Jean-Paul Gauthron et Martine Legros : Guérigny, le château de La Chaussade au cœur de la ville ; publication des Amis du Vieux Guérigny 2021

Les Grilles du site des Forges royales

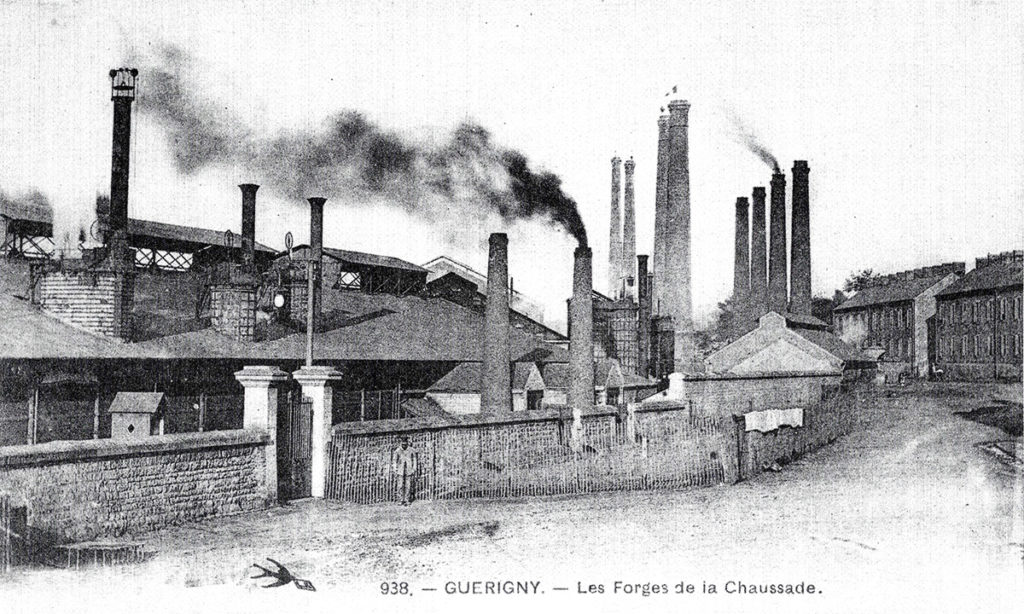

L’origine du site des Forges Royales à Guérigny remonte au XVIIe siècle avec la construction d’une grosse forge près d’un bief par Arnaud de Lange à partir de 1640. Au XVIIIe une grosse forge et une forge aux ancres sont édifiées par Pierre Babaud de La Chaussade. A partir de 1823 l’atelier des grosses chaînes est édifié à l’emplacement de la forge aux ancres. D’autres bâtiments seront édifiés par la suite.

Il semble qu’à l’origine le site n’était pas clôturé. Au XIXe la grille d’entrée était située entre l’atelier des grosses chaînes et les logements. Une grille avec un portail existait à l’emplacement actuel à la fin XIXe, ainsi que l’on peut le voir en consultant des cartes postales anciennes.

Toutefois les 2 ancres de parade, confectionnées l’une à Guérigny, l’autre à Cosne, et les 2 mortiers étaient installés à l’origine devant les grilles de l’usine de Villemenant. L’ensemble sera transféré à l’emplacement actuel en 1978, en même temps que le marteau pilon de 5 tonnes, à la suite d’une intervention de l’association des Amis du Vieux Guérigny.

Pour en savoir davantage, et notamment connaître les dates de confection des ancres et les caractéristiques des mortiers on pourra se reporter à l’ouvrage de 44 pages intitulé : « Guérigny, à la découverte du site des Forges Royales et de son musée« en vente au musée Forges et Marines. Dans ce même lieu on pourra prendre connaissance de l’audiovisuel intitulé : « Guérigny, d’hier à aujourd’hui « , réalisé en juillet 2023.

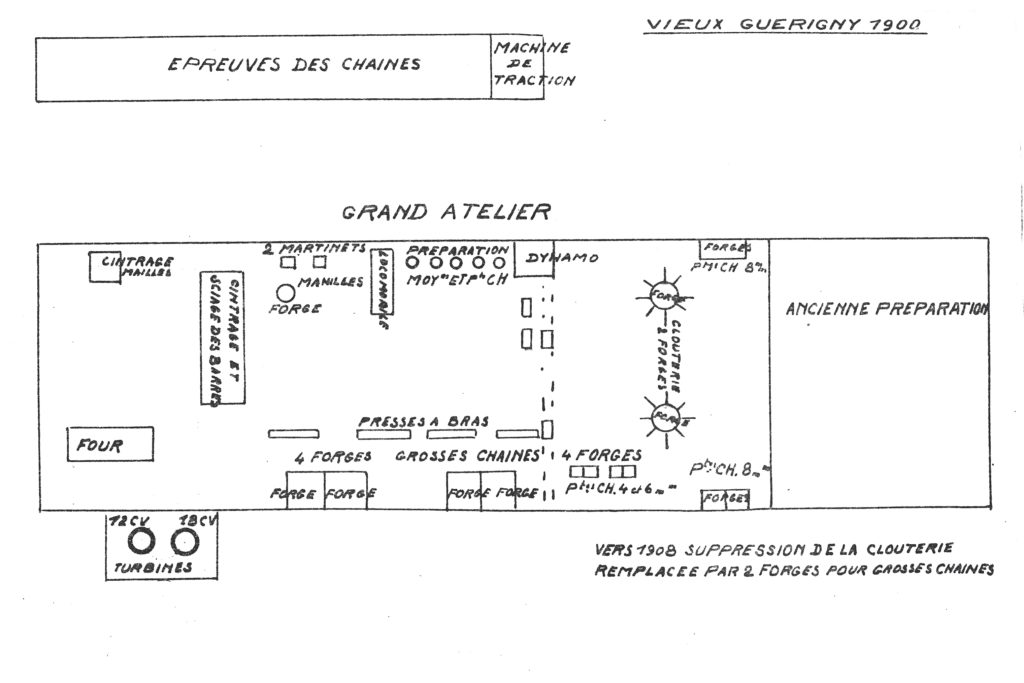

L’ ATELIER DES GROSSES CHAÎNES EN 1900

Cet atelier a été édifié en 1823, à l’emplacement de l’ancienne forge aux ancres au bord du bief de Guérigny. Il a fonctionné jusqu’en 1927 et il a été équipé de diverses manières au cours des années. On sait ainsi qu’il disposait, à l’origine, d’une roue à aubes métallique Poncelet de 35 CV, puis de deux turbines (voir les points d’histoire à ce sujet).

Avec le rapport rédigé par l’ingénieur des directions de travaux de la Marine E. Mouquot on connait la situation en 1900. On découvre qu’à cette époque l’actuelle salle Olympe de Gouge était inoccupée. Par contre l’actuel théâtre était une clouterie (supprimée vers 1908). L’espace occupé par l’espace Lafayette était équipé pour la confection des chaînes.

Il était, de plus, indiqué que le bief devait être nettoyé tous les 2 ou 3 ans et qu’il existait une drague.

Pour en savoir plus :

Jean-Paul Gauthron : L’atelier des grosses chaînes à Guérigny, un exemple de réinvestissement des espaces historiques, Marteau pilon Tome XXXV, 2023, à paraître en juillet.

La LIGNE DE CHEMIN DE FER AUXERRE – CLAMECY – NEVERS

L’idée de relier par une ligne de chemin de fer Auxerre à Clamecy et Nevers est ancienne et remonte à 1843. Le tracé adopté lors de l’établissement du chemin de fer de Paris à Lyon en passant par Dijon eut pour résultat de porter une grave atteinte aux intérêts des populations de l’Yonne et de la Nièvre.Plusieurs projets furent proposés par des comités constitués spécialement. On connait, par exemple, une supplique adressée à Napoléon III (sans date) qui sollicite la création de cette ligne de chemin de fer, signée notamment par le maire de Nevers Desveaux et Vanéechout directeur des forges impériales de La Chaussade. Mais ce ne fut qu’en 1861, par décret du 14 juin, que fut conférée l’utilité publique à ce projet. La ligne d’Auxerre à Nevers est ensuite concédée à la Compagnie PLM le 1er mai 1863.

La première section d’Auxerre à Clamecy sera achevée en 1870. En ce qui concerne la section entre Clamecy et Nevers par Varzy, Prémery et Guérigny, l’acquisition des terrains et les travaux ne vont commencer qu’en 1874.

Le commissaire de police de Guérigny, dans son rapport du 28 décembre 1875, précise que les travaux occupent alors 150 personnes dans les communes de sa circonscription. En 1876 les gros travaux sont achevés et les rails vont être posées.

La mise en service de la ligne intervient le 2 juillet 1877, sans être précédée d’une cérémonie d’inauguration. Elle sera fermée au trafic voyageur le 5 mai 1938. Pendant l’occupation des wagons de voyageurs seront ajoutés aux trains de marchandises .

Avant la 1ére guerre mondiale parmi les engins de traction on utilisait une locomotive 030 Bourbonnais.

La section entre Arzembouy et Clamecy n’est plus exploitée ni entretenue. Le projet de vélo-rail à Varzy a été abandonné.

La ligne sert principalement à la desserte des silos d’Arzembouy et Guérigny. Toutes les gares sont fermées et ont été aliénées.

Pour compléter ce sujet : J P Gauthron : « Notes sur la construction de la ligne de chemin de fer Nevers-Clamecy-Auxerre dans la Nièvre » Mémoires de la Société Académique du Nivernais 1979 p67 et 1980 p 71.

Et du même auteur, catalogue de l’exposition du musée Forges et Marines 2021 intitulée « de Nevers à Guérigny à toute vapeur » avec de nombreux documents dans le Marteau pilon tome XXXIV juillet 2022 p 5.

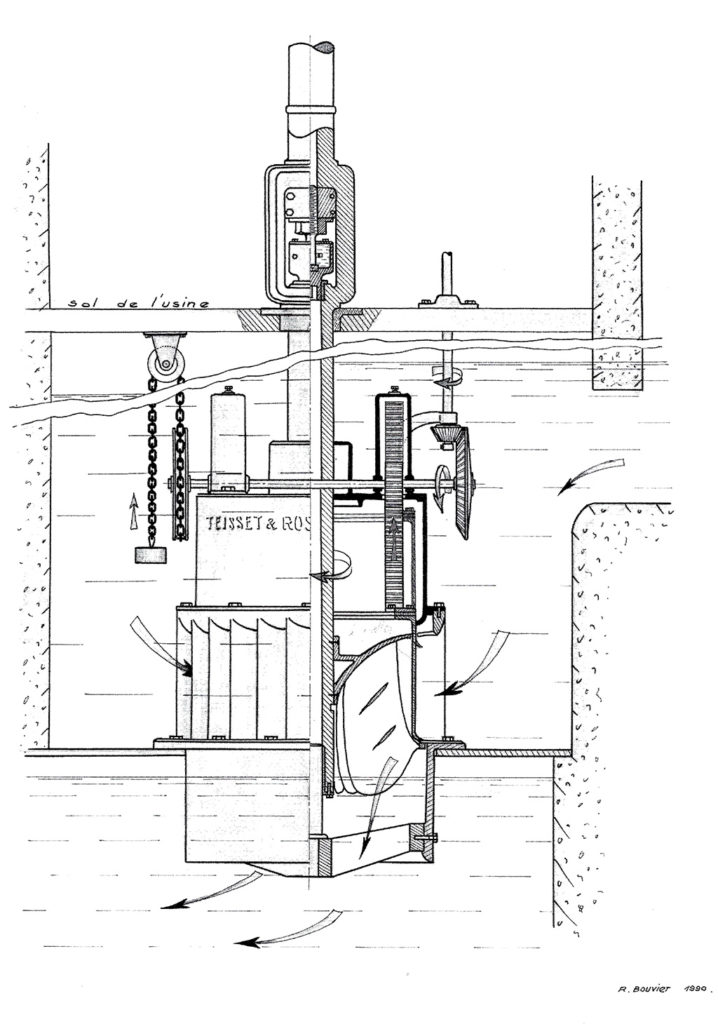

Les TURBINES

L’atelier des grosses chaînes, édifié en 1822, était équipé, dès 1829, d’un laminoir, et d’une roue à aubes Poncelet d’une puissance de 35 cv. A la fin du XIXe siècle on considérait que la chute d’eau était mal utilisée. Très souvent on était obligé de recourir à une locomobile pour assurer le fonctionnement de l’atelier.

Des projets ont été demandés à plusieurs constructeurs de turbines. La direction des Forges de La Chaussade a retenu l’offre des établissements Brault,Teisset et Gillet de Chartres concernant deux turbines américaines avec pivot hors de l’eau, donnant respectivement, l’une 63 cv et l’autre 27 cv. Celles-ci seront installées en 1900 dans un petit bâtiment annexe. Aujourd’hui elles sont toujours en place.

A noter que ces turbines étaient au centre d’un système de transmission de la force motrice par câbles métalliques à tous les bâtiments du site des Forges Royales.

Pour compléter cet article on peut lire :

Jean-André Berthiau : Installations hydrauliques et Transmissions au vieux Guérigny : Marteau pilon Tome XII, 2000 p 59.

Jean-Paul Gauthron : L’atelier des grosses chaînes à Guérigny, un exemple de réinvestissement des espaces historiques : Marteau pilon Tome XXXV , à paraître en juillet 2023.

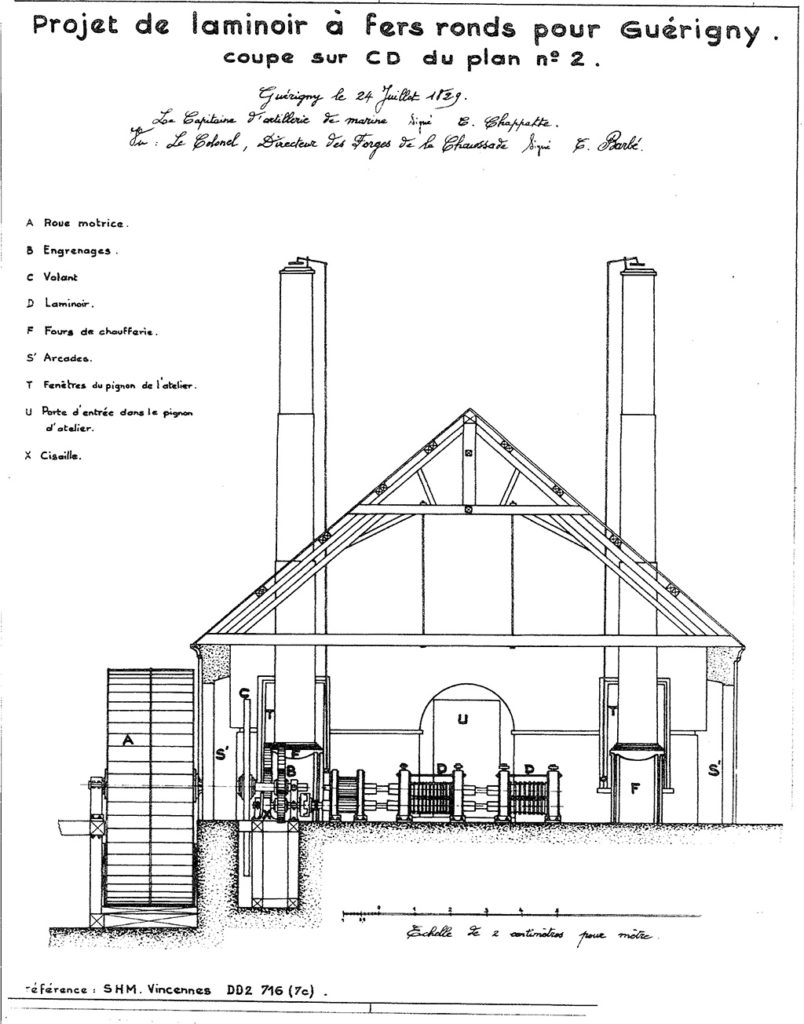

Le LAMINOIRE

L’année 2023 est celle du bicentenaire de l’atelier des grosses chaînes. Rappelons que ce bâtiment a été édifié à la suite de la recommandation de Jean Baptiste Hubert (1781-1845), ingénieur de la Marine, de choisir le site de Guérigny lors de l’introduction en France des câbles chaînes pour relever les ancres à la place des câbles en chanvre. Dans une lettre du 12 mai 1822 au ministre de la Marine il fixe les dimensions de ce nouveau bâtiment ainsi que les caractéristiques des câbles chaînes qui seront d’une longueur de 210 mètres et toujours composés de 7 chaînes de 30 mètres.

Il ne faudrait pas oublier que cet atelier a été doté, à partir de 1829, d’un laminoir qui produisait des fers laminés de toute dimension. Celui-ci était mis en mouvement par une roue hydraulique métallique, de type Poncelet conçue par Louis Bouveault, chef de Section des Forges Royales de La Chaussade. Celle-ci, d’un diamètre extérieur de 6,50 mètres etait d’une puissance de 36 chevaux.

Cette roue à aubes était installée approximativement à l’emplacement des futures turbines. Ce laminoir a été déplacé en 1874 dans l’usine de Villemenant.

Pour en savoir plus on peut lire :

Jean-André Berthiau : le laminoir de Guérigny et la grande roue hydraulique à aubes courbes ; le Marteau pilon Tome IV,1992 page 63

Jean-Paul Gauthron : L’atelier des grosses chaînes à Guérigny, un exemple de réinvestissement des espaces historiques ; Le Marteau-pilon Tome XXXV, 2023 à paraître en juillet.

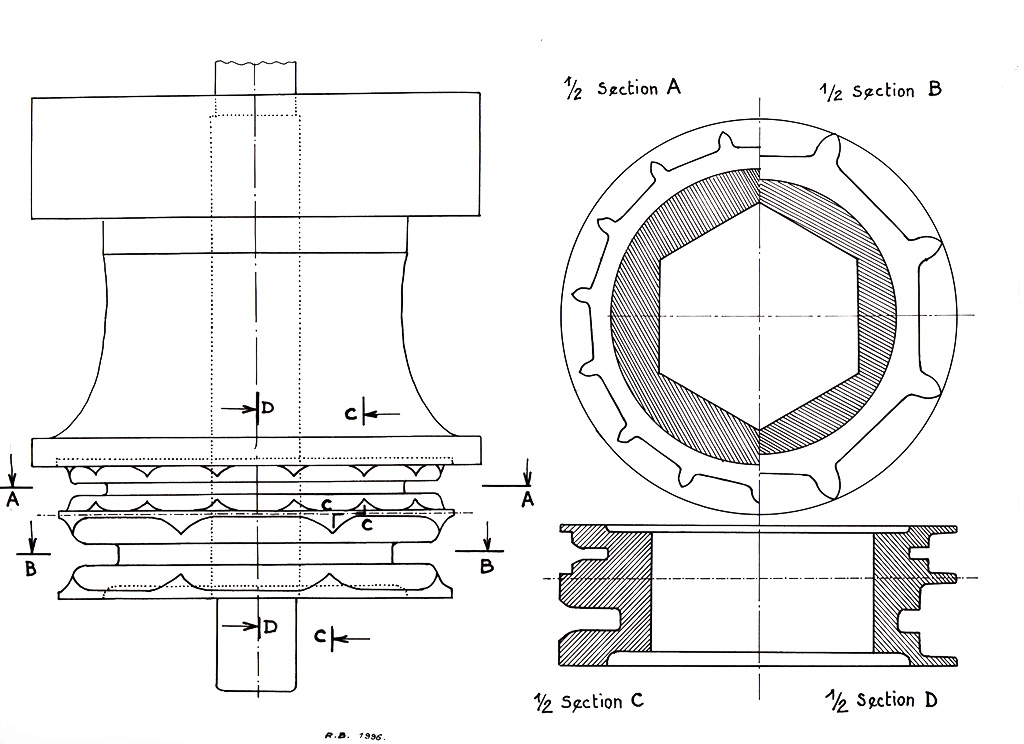

Le BARBOTIN

Définition : Pièce du guindeau ou de cabestan formée à l’empreinte des mailles de la ligne de mouillage d’un bateau.

Historique : Initialement les grands navires à voile de la Marine utilisaient pour leurs ancres des câbles en chanvre toronné, que l’on devait relever en les enroulant sur un treuil à axe vertical (cabestan) à bras d’hommes.

Les chaines ont remplacé des 1824 les câbles toronnés du fait de leur plus grande résistance , de l’ imputrescibilité.

Et de la sécurité apportée par la courbure de la chaine dans l’eau qui permettait d’atténuer les à-coups de traction du navire.

Toutefois, le relevage de la chaine était délicat et dangereux, dû à l’inadaptation entre la gorge du cabestan et les mailles de la chaine.

Embarqué sur un navire de guerre, en 1830, le Lieutenant de Vaisseau Benoît BARBOTIN constate les difficultés rencontrées par les marins et les pertes de temps consécutives à ces problèmes. C’est ainsi qu’après de nombreux travaux , il crée la couronne à empreintes (voir schéma ci-contre) qui a simplifié et sécurisé l’opération de remontée de l’ancre . Cette couronne placée à la base du cabestan est constituée d’empreintes alternativement horizontales et verticales dans lesquelles s’encastrent les mailles des chaines.

Le nom de l’inventeur a été donné à la pièce mécanique qui se trouve également sur les chars chenillés.

Le Lieutenant de Vaisseau (LV) Benoît Barbotin a fini sa carrière au grade de Capitaine de Vaisseau (CV).

Il est possible de compléter ces informations en se procurant le livre de Jean André BERTHIAU : Un Etablissement de la Marine. Militaire au cœur de la France – disponible au Musée des Amis du Vieux GUÉRIGNY

UN BICENTENAIRE À NE PAS OUBLIER : L’ATELIER DES GROSSES CHAINES

Au XVIIIème siècle les ancres des navires étaient descendues et relevées par des câbles en chanvre, en France généralement confectionnés à l’arsenal de Rochefort. Les progrès de la technique ont fait, qu’à l’imitation des anglais, il a été procédé, au début du XIXème siècle, à la substitution des câbles en chaînes aux câbles en chanvre.

Cette nouvelle fabrication a été confiée par le Ministre de la Marine aux Forges Royales de La Chaussade, ce qui a nécessité la construction de trois bâtiments à Guérigny, dans le site des Forges Royales, dont l’atelier des grosses chaînes (parfois appelé bâtiment à clocheton). C’est l’ingénieur de la Marine Jean-Baptiste Hubert (1781-1845) de Rochefort qui avait défini, dès 1822, les caractéristiques de ce bâtiment. On sait que la production a débuté à la fin de 1823.

Ce bâtiment a été classé Monument Historique par arrêté du 13 septembre 1991. Il fait actuellement l’objet de travaux de restauration pour devenir « l’espace Lafayette ».

Pour en savoir plus on peut lire l’article de Jean-André Berthiau et Robert Bouvier intitulé « Inventaire du site industriel du Vieux Guérigny » dans le Marteau-Pilon, Tome VII, juillet 1995 page 51.

DEPUIS QUAND PEUT-ON TELEPHONER A NEVERS ET À GUÉRIGNY ?

On considère généralement que le téléphone a été inventé en 1876 par Graham Bell. Dès 1879 un réseau téléphonique fonctionnait à Paris. En ce qui concerne la Nièvre, il faudra attendre plusieurs années. A Nevers un premier réseau est ouvert en décembre 1893, avec 13 abonnés ! Fourchambault va suivre en 1894.

A Guérigny l’arrivée du téléphone sera plus tardive, suite aux refus du conseil municipal de faire partie du premier réseau départemental en 1900 ainsi que du deuxième réseau en 1905 ! C’est avec le troisième réseau départemental, en 1910, que l’on pourra enfin téléphoner de Guérigny. A noter que les Forges Nationales de La Chaussade étaient déjà reliées directement au central de Nevers et qu’elles possédaient un réseau interne depuis 1892, avec un poste central (installé dans le château de La Chaussade) et 14 postes simples.

Le téléphone automatique sera opérationnel en 1958 à Nevers et en 1971 à Guérigny.

Pour en savoir plus on visitera l’exposition « du télégraphe à la fibre optique » organisée par le musée Forges et Marines du 10 juillet au 18 septembre, ouverte tous les jours, sauf lundi de 14h à 18h. Cette manifestation est organisée notamment avec le prêt de matériel provenant des collections historiques d’Orange/cité des Télécoms et de Nièvre Numérique.

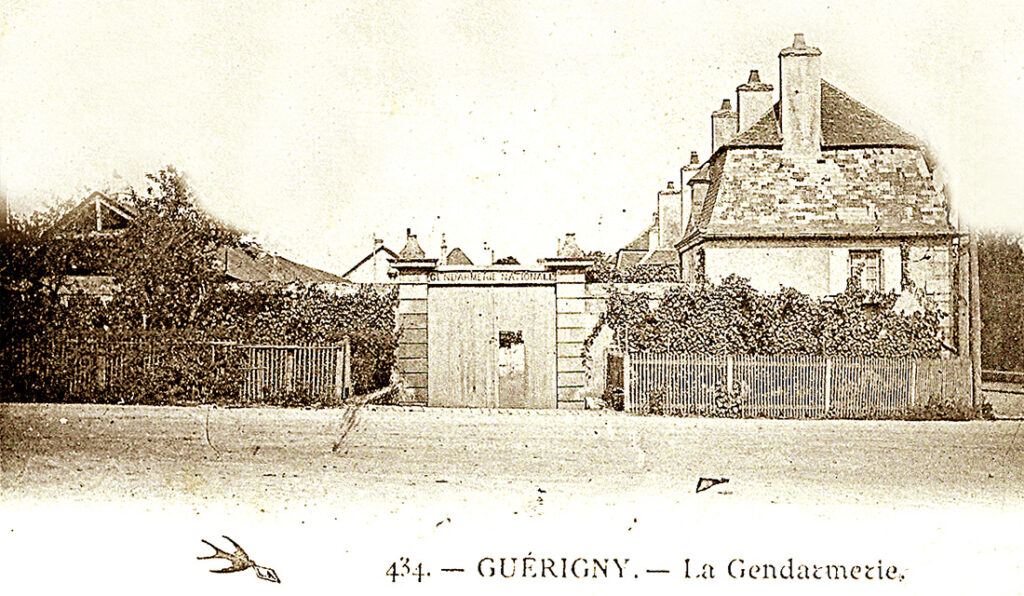

DEPUIS QUAND EXISTE-T-IL UNE BRIGADE DE GENDARMERIE À GUÉRIGNY ?

La gendarmerie , dans sa forme actuelle, résulte d’un édit royal du 9 mars 1720, portant suppression des anciennes Maréchaussées et créant 30 nouvelles Maréchaussées, une par Généralité, et réparties sur le territoire en brigades locales. Ce texte sera complété par une Ordonnance du 16 mars 1720, fixant une tenue uniforme. Il y avait alors 7 brigades dans le Nivernais : Nevers, Decize, St Pierre le Moutiers, Château-Chinon, St Saulge, La Charité, Clamecy, qui dépendaient de 3 Généralités (Moulins, Bourges, Orléans).

A Guérigny il faudra attendre 1857 pour constater la création d’une brigade de gendarmerie. En effet, la Gendarmerie Impériale va occuper, par un bail du 30 novembre 1857, un ancien bâtiment situé dans la cour des charpentiers du Château de La Chaussade.

En 1877, lors de l’arrivée du chemin de fer à Guérigny, on constate l’existence d’une brigade à pied, commandée par le brigadier Lepriol. La commune était alors habitée par 3 137 personnes.

C’est en 1962 que la brigade va s’installer dans des nouveaux locaux, situés Allée Babaud de La Chaussade.

Pour en savoir plus : « Gendarmerie Nationale » par le Général Besson et Pierre Rosière, éditions Xavier Richer, Paris 1982.

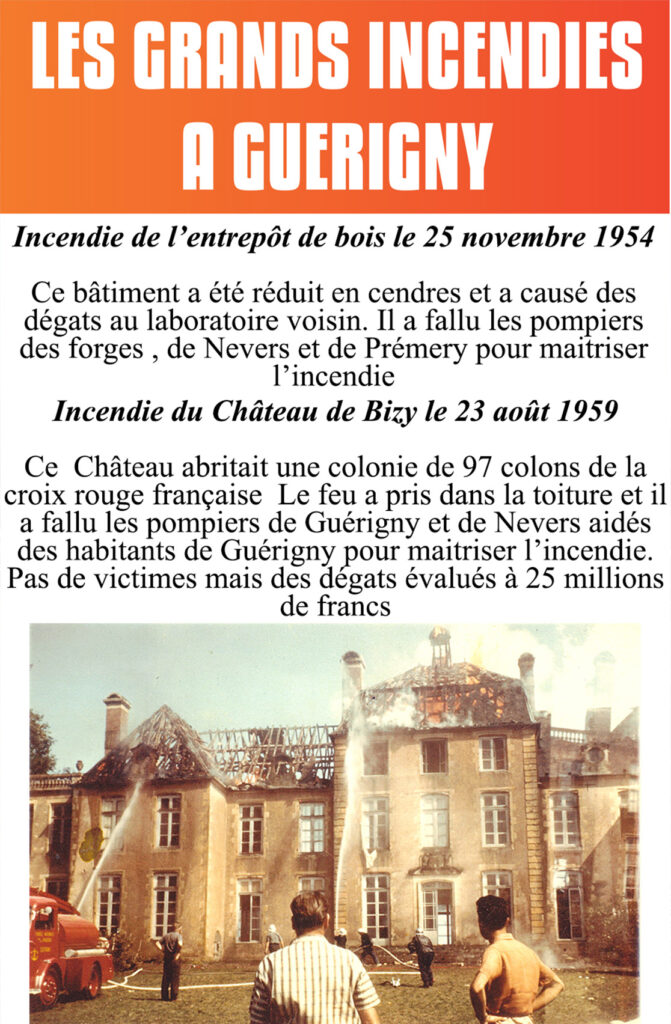

LES SAPEURS-POMPIERS DE GUÉRIGNY

La création d’un corps de sapeurs-pompiers à Guérigny est due à une initiative de Pierre Charles Barbé, directeur des Forges Royales de La Chaussade de 1809 à 1832. Le règlement d’une escouade de 13 hommes est approuvé par le Ministre de la Marine le 21 Août 1821. Les pompiers seront pris parmi le personnel ouvrier de la Marine. A partir de 1831 et jusqu’en 1851, les pompiers deviennent une subdivision de la garde nationale. Ils disposent alors de deux pompes à bras, alimentées par des sceaux. Leur matériel est logé dans la cour des charpentiers du château de La Chaussade.

Ce corps de sapeurs-pompiers se maintiendra, avec des statuts divers, pendant 150 ans. En 1969 il est composé de 4 sections de 10 hommes. Il dispose notamment d’un fourgon équipé pour les feux de cheminée, alors nombreux, d’une motopompe coccinelle et d’un camion citerne. Il sera dissous lors de la fermeture de l’Etablissement de Guérigny en 1971.

Depuis quelques années la commune de Guérigny a la volonté de voir se constituer un centre de secours à Guérigny.

Pour en savoir plus : on peut lire l’article de JP Gauthron « les pompiers à Guérigny » dans le Marteau-Pilon tome XXX Juillet 2018 page 61 et aussi l’article du même auteur intitulé « Les incendies au XXème siècle à Guérigny » Le Marteau-Pilon tome XXI juillet 2019 page 47.

UN ANNIVERSAIRE OUBLIÉ :

L’ÉRECTION À GUÉRIGNY D’UN MONUMENT AUX MORTS EN 1920

L’érection des monuments aux morts, après la fin des combats de la Grande Guerre, ne s’est pas toujours faite dans l’unanimité. A Guérigny le monument aux morts est l’œuvre d’un comité constitué en 1920 et présidé par Charles Dariaux, alors maire, et qui avait le soutien de la municipalité, mais pas celui des anciens combattants. Ainsi, ces derniers se prononçaient pour une implantation sur la voie publique la plus fréquentée, et proposaient l’espace situé devant les grilles d’honneur du château de La Chaussade, alors que le comité avait opté pour une implantation au cimetière.

Le monument aux morts sera inauguré le 19 novembre 1920, au centre du cimetière, en l’absence des anciens combattants de la section locale qui ont boudé la cérémonie et vont attendre la fin de la cérémonie pour s’incliner, à leur tour, devant le monument.

A noter qu’il existe deux monuments aux morts à Urzy.

Pour en savoir plus : on peut lire l’ouvrage d’Hervé Moison intitulé « Sentinelles de pierre, les monuments aux morts de la guerre 1914-1918 dans la Nièvre » édition « Bleu autour » 2013

UN ANNIVERSAIRE A NE PAS OUBLIER :

LES 250 ANS DE LA CRÉATION DU MARCHÉ DE GUÉRIGNY

L’actuel marché de Guérigny a, en effet, été autorisé par Lettres patentes signées par le roi Louis XV en octobre 1772. Cette autorisation répondait à une demande de Pierre Babaud de La Chaussade auprès du Chancelier en 1765. Dans celle-ci le seigneur de Guérigny exposait «la difficulté de se procurer les choses nécessaires à la vie, il n’y a à Guérigny ny marché, ny foire ; on n’y peut avoir ny bled, ny farine, ny beurre, ny œuf, ny légume ». Mais cette demande s’est heurtée à l’hostilité des autorités municipales de Nevers qui pensaient qu’elle pourrait nuire aux foires et marchés de cette ville et même entrainer la disette. Ce marché se tenait, à l’époque, le jeudi sur la place devant l’église (actuelle place de la Liberté). Aujourd’hui il a lieu le vendredi et un deuxième marché se tient, depuis le XIX ème siècle, le mercredi.

Pour en savoir plus : on peut lire l’article de Sébastien Laurent que l’on trouve dans les Actes du Colloque La Chaussade 1992, publiés par Les Amis du Vieux Guérigny, page 119.

DE LA PETITE AUBERGE À L’HÔTEL DU COMMERCE DE GUÉRIGNY

Claude Corbier, dans sa notice sur les Forges Impériales de La Chaussade, publiée en 1869, note l’existence en 1777 d’une maison servant de petite auberge et de boulangerie, au croisement de la Route Royale avec la rue qui dessert l’usine de Guérigny. On retrouve la mention de ce commerce dans les plans dressés à la fin du XVIII ème siècle. Au début du XIXème siècle l’établissement était géré par des particuliers désignés à la suite d’une procédure d’adjudication publique. Pour la boulangerie il était stipulé que le pain ne devait pas être vendu pour un prix supérieur à celui que l’on pouvait se procurer à Nevers.

La petite auberge a été vendue à un particulier en 1847. C’est certainement à la fin du XIXème que l’établissement a pris le nom d’hôtel du commerce, qu’il a conservé jusqu’à ce jour. Et il s’agit, aujourd’hui, du fonds de commerce le plus ancien de Guérigny.

Pour en savoir plus : on peut lire l’article de JP Gauthron intitulé « De la petite auberge à l’hôtel du commerce » publié dans le tome XXVIII Juillet 2017 page 121 du Marteau-Pilon, publication annuelle des Amis du Vieux Guérigny.